作者:Arnav Pagidyala 来源:Bankless 翻译:善欧巴,金色财经

IPO 前市场对散户投资者而言,向来是一道难以逾越的鸿沟。

六位数的投资门槛、虚高的估值、长达一年的锁定期、高昂的手续费,再加上不透明的定价机制,让它成为金融领域中最触不可及的板块之一。如今,随着 Circle、Figma、Bullish 等公司相继上市,加密领域的开发者正争相通过代币化与永续合约,试图让私人市场实现 “民主化”。但问题在于:他们是在一个本身几乎无法正常运转的市场之上,搭建衍生品工具。

若没有一个流动性充足、实时交易的现货市场作为基础,这些解决方案不仅无法解决根本问题,反而会在过程中让散户投资者蒙受巨大损失。表面的吸引力显而易见:将流动性匮乏的股票转化为可交易代币,以去中心化交易所作为永续合约的预言机,散户似乎瞬间就能参与其中。

但真正的机遇并非来自金融工程的堆砌,而是要解决一个十多年来无人攻克的核心难题 —— 为 IPO 前股票打造一个能正常运转的现货市场。除此之外的所有尝试,都只是无关紧要的噪音。

一、IPO 前市场的现状格局

IPO 前市场大致可分为两大板块:面向机构的平台与面向散户的平台。其中,以纳斯达克私人市场和 Forge 为代表的机构平台,占据了超 90% 的市场份额,完全主导行业格局。

(一)面向机构的平台

1. 经纪商 / 交易市场模式(以 Forge 为例)

运作机制:Forge 通过其在全美证券交易商协会(FINRA)注册的经纪交易商子公司开展业务。大多数交易由经纪商居中协调 —— 他们从企业员工、基金或早期投资者手中收购大宗股票,再寻找机构买家。与实时公开订单簿不同,经纪商通常需要 2-6 周时间,通过私下协商,为机构买家与卖家匹配大宗交易。

优势:

无资产负债表风险:平台不持有股票库存;

直接所有权:买家获得的是公司实际股票,而非衍生品;

对手方风险极低:交易通过受监管的经纪交易商执行,同时设有托管与公司转让审批流程,确保交易双方履约;

可扩展性与专属渠道:经纪商与基金、银行、发行方长期保持合作,能获取大宗股票资源,为买家提供 “独家参与大额交易” 的机会。

劣势:

定价不透明:交易通过私下协商完成,报价与公允价格之间往往存在较大价差;

结算周期长:典型交易需数周而非数天完成,无法满足快速变现需求;

手续费高昂:2%-5% 的经纪佣金会同时侵蚀买卖双方的收益;

散户被排除在外:六位数(通常超 10 万美元)的投资门槛,再加上公司对股票转让的限制,彻底将散户挡在门外;

公司审批瓶颈:发行方有权阻止或延迟股票转让;

流动性依旧匮乏:尽管打着 “交易市场” 的名号,但实际流动性稀薄且不稳定,交易机会偶发;

最短持有期限制:根据美国 SEC《144 规则》,大多数私人公司股票在合法转售前,需满足至少 12 个月的持有期要求。

2. 公司授权流动性计划(以纳斯达克私人市场为例)

运作机制:纳斯达克私人市场(NPM)、Carta Liquidity 等平台,会开展由发行方批准的要约收购、股票回购或二级市场交易计划。这类交易并非持续进行的市场活动,而是结构化的阶段性事件 —— 通常每年 1-2 次,与公司大型融资活动同步。在获得董事会批准与法律合规确认后,平台会开放 2-6 周的交易窗口,符合条件的股东可在此期间出售股票;公司会汇总买方报价、确定清算价格,再批量执行交易。

优劣势:与上述 “经纪商 / 交易市场模式” 基本一致,核心差异在于:“公司授权计划” 是 “结构化、有时间限制的事件”,有公司的参与保障,手续费更低,且股权结构表管理更清晰。

需要重点说明的是,机构平台能主导 IPO 前市场,核心原因在于:几乎所有大型私人公司,都会在股东协议中要求股票转让需经公司批。每一笔二级市场交易都需经发行方手动审批,且超半数申请通常会被驳回。此外,每笔交易都需要经纪商中介、法律审核、公司协调与合规检查,小额交易的成本远高于收益,根本不具备经济性。这种结构性摩擦,催生了如今面向散户的 IPO 前平台 —— 它们大多采用特殊目的实体模式,试图规避常规的转让审批流程。

(二)面向散户的平台

3. 库存 / 自营模式(以 Linqto 为例)

运作机制:平台先从企业员工、早期投资者或基金手中收购 IPO 前股票(承担库存风险),再将股票拆分成分数化份额,转售给散户。

优势:散户接入流程简单,可即时完成交易。

劣势:平台承担高额资产负债表风险、利润率高;可能存在合规漏洞;投资者保护措施薄弱;无二级市场可供退出。

4. SPV 聚合模式(以 EquityZen、AngelList 类交易为例)

运作机制:将多名具备资质的散户投资者资金汇集到一个SPV中,由 SPV 统一收购大宗 IPO 前股票。

优势:降低投资门槛,风险由多名投资者共同承担,平台库存风险较低。

劣势:手续费高昂;无二级市场;投资者保护措施不完善。

综上,IPO 前市场的选择本质上是 “二选一”:

机构渠道:散户完全无法触及;

散户渠道:充斥着定价不公、手续费高昂、无退出途径、投资者保护缺失等问题。

那么,代币化与永续合约真的能解决这些问题吗?

二、IPO 前永续合约:为时过早

在 Hyperliquid 的 HIP-3 提案落地后,推出 IPO 前永续合约 DEX 已成为必备条件。但真正的挑战在于预言机—— 具体而言,是从何处获取可靠定价数据以及如何获取。

正如前文所述,IPO 前现货市场交易缓慢、定价不透明,且主要由经纪商主导,根本不存在实时 IPO 前价格数据源。

以 Ventuals(一家基于 HIP-3 的新型 IPO 前永续合约平台)为例,其创始人John表示,平台采用链下数据(纳斯达克私人市场价格、409A 估值等)+ 永续合约价格 8 小时移动平均线的组合方式作为定价依据。

需要说明的是,409A 估值报告在发布时,数据可能已滞后长达 90 天。更关键的是,409A 估值通常会被刻意压低 —— 目的是为员工股票期权(ESO)设定更低的公允市场价值(FMV),从而减少员工获得股权激励时的税负。因此,409A 估值并非股票在公开市场的公允价格,其数值往往仅为最新一轮一级市场融资估值的 1/4。

基于此,我认为早期 IPO 前永续合约平台的运作模式,更接近预测市场—— 在这类市场中有害订单流不是漏洞,而是常态。原因如下:

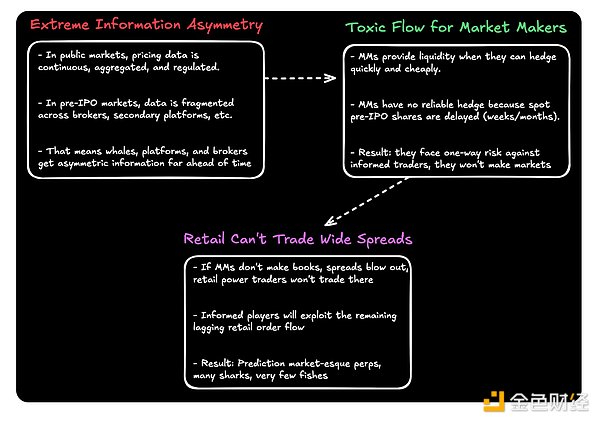

简而言之,IPO 前市场吸引了大量知情交易者—— 至少包括经纪商、二级市场基金与平台运营方。对做市商而言,这会导致 有害订单流问题:由于不存在实时现货市场,他们无法通过对冲来抵消风险。结果可想而知:做市商不愿报价,买卖价差扩大,散户最终会彻底失去交易兴趣。

三、为什么 IPO 前的代币化目前不起作用

既然永续合约面临预言机与有害订单流的双重问题,那么跳过衍生品层,直接将 IPO 前股票代币化 —— 把股票部署到链上,以 DEX 价格作为实时预言机,让做市商能实际对冲头寸 —— 是不是就能解决问题?

答案是否定的。代币化无法从根本上解决 IPO 前市场的任何核心问题。无论是高昂的手续费、缓慢的执行效率,还是高投资门槛,本质上都是糟糕的市场设计与严格的监管约束共同导致的结果。单纯将股票代币化,无法解决其中任何一个问题。

在推进代币化之前,平台必须先解决以下关键问题:

如何在不承担库存风险的前提下,规模化获取 IPO 前股票?

如何吸引做市商提供流动性,搭建订单簿?

投资者保护是核心:投资者实际拥有的 “债权” 是什么?SPV 是否具备破产隔离能力?平台是否合规?

其他相关合规与运营问题。

为 IPO 前股票打造现货市场,是十多年来无人攻克的最大难题。

只有当底层现货市场结构修复后,代币化才能真正创造价值。而在当前阶段,代币化只会放大糟糕市场结构的缺陷。

四、社会认同

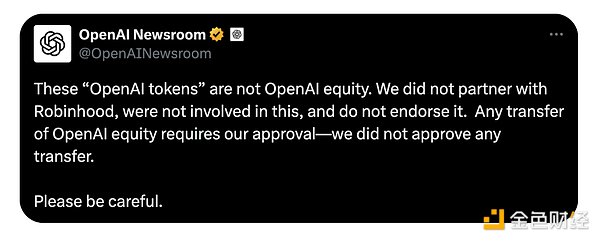

此外,要让 IPO 前股票代币化实现规模化,还需要底层公司(即股票发行方)的认可 —— 但目前来看,这几乎不可能。

若发行方认为IPO前股票代币化会严重损害自身利益,就可能宣布相关代币对应的股票单位无效。而最终购买这些代币的散户,往往是最后一个得知自己的资金正面临这种风险的群体。

监管机构对代币化证券也持高度警惕态度。近期,欧洲证券和市场管理局与世界交易所联合会已联合呼吁美国 SEC 加强对代币化股票的监管 —— 要知道,代币化股票的复杂度,比 IPO 前股票低了不止一个量级。从社会共识角度来看,IPO 前股票代币化还为时过早。

五、最终出路

要在 IPO 前市场占据先机,第一步必须是打造一个流动性充足、实时交易的现货市场。这个市场需要以 “低手续费、短持有期、破产隔离结构” 为基础。

只有当市场日交易量达到一定规模 —— 足以支撑头部 5-10 家公司 IPO 前股票永续合约的可观未平仓合约量时,才可以引入低杠杆永续合约。到那时,平台自身的现货市场既能作为实时价格数据源,更重要的是,能为做市商提供实时流动性,为最深、最高效的市场奠定基础。

展望未来,私人股票的代币化或许最终能让现货市场完全迁移至链上,实现DeFi的全组合性与全可及性。但这一愿景至少还需要数年时间才能实现,目前仍受制于监管、市场结构与市场驱动因素等多重障碍。

长期以来,散户投资者一直被排除在私人市场之外。如今,企业选择延迟上市,将公开市场仅视为退出流动性渠道的趋势愈发明显。在此背景下,为散户提供参与私人市场的流动性渠道,将成为个人金融领域最重要的创新之一。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。