作者:Prathik Desai 来源:thetokendispatch 翻译:善欧巴,,金色财经

至少对那些在加密领域深耕多年的人来说,类似的剧情总是以相同的方式开启:一个新网络横空出世,宣称终将让比特币摆脱被动资产的定位、发挥实际效用;承诺将比特币纳入金融基础设施,提升流动性、增加收益,并为金融的未来筑牢根基。

随后,热度褪去、跨链桥出现漏洞,而比特币最终又回到了原点。

如今,我们再次站在了相似的节点 —— 又一个项目宣称将实现这一目标。与以往的尝试一样,这次的项目确实存在一些不同,但它真的能成功吗?

在今天的深度解析中,我将拆解最新一波将比特币流动性引入 DeFi尝试背后的关键环节。当以太坊二层网络(L2)、零知识证明(ZK)解决方案 Starknet 在 9 月底宣布 “用户可将比特币直接质押到其 Rollup 网络并赚取 STRK 奖励” 时,一种似曾相识的感觉油然而生。但这一次,剧情出现了转折:这个宣称要 “激活比特币效用” 的加密项目,竟然建立在以太坊二层网络之上。

一、Starknet 的 “BTC-Fi 季”

Starknet 将其推出的比特币相关计划命名为BTC-Fi Season,核心卖点是无需信任的收益,并宣称这是 “首个在二层网络实现完全无需信任的比特币质押方案”。其官网显示,该计划旨在支持生态协议发展,助力去中心化交易所(DEX)和货币市场打造高流动性比特币资金池,并实现以比特币为抵押品的稳定币借贷。初期数据看似十分亮眼。

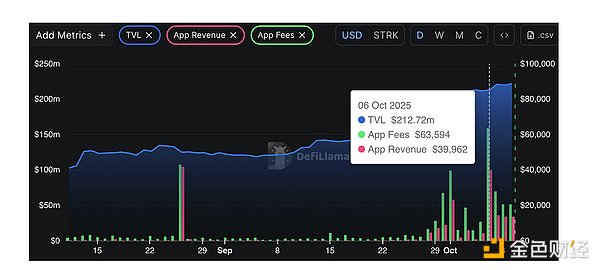

据 DeFiLlama 数据,截至 2025 年 10 月 9 日,Starknet 的锁仓总价值(TVL)飙升至 2.22 亿美元,较两周前的 1.35 亿美元增长 65%;10 月 6 日,该平台单日应用手续费达 63,594 美元,创下一年半以来的新高;而扣除向流动性提供者支付的成本后,协议当日留存的收入也达到 39,962 美元。

随着封装比特币流动性开始涌入质押池,平台的使用率与手续费收入同步攀升。就连 Starknet 的原生代币 STRK 也随之上涨 —— 从 9 月 30 日的不足 0.13 美元涨至 10 月 6 日的 0.1968 美元,涨幅超 50%。

这些数据似乎表明,Starknet “通过将比特币引入 DeFi 以创造收益” 的策略正初显成效。但别忘了,以往每一个比特币跨链项目的初期数据,都曾呈现过类似的繁荣。

二、比特币 DeFi 的前世

早在 2018 年 10 月,封装比特币就首次将 “比特币融入 DeFi” 的梦想变为现实。通过发行与真实比特币 1:1 锚定的 ERC-20 代币,WBTC 为交易者提供了将比特币引入以太坊 DeFi 生态的路径。但它始终无法摆脱 信任依赖—— 托管方 BitGo 掌握着私钥。直到 2020 年 DeFi 之夏”来临前,WBTC 才真正迎来爆发,而在大多数比特币持有者眼中,它不过是一种 “包装华丽的借据”。

事实上,在 WBTC 出现之前,人们就已尝试搭建比特币的跨链桥梁:

近十年前,智能合约平台 Rootstock(RSK)曾邀请比特币矿工对其智能合约侧链进行合并挖矿;此后,Liquid 网络搭建了一套公证人联盟系统,以实现更快的交易结算。这两个项目都承诺在不牺牲安全性的前提下提升速度与可扩展性,但最终都不了了之 —— 没有明确的应用场景,用户持有跨链后的比特币又能做什么呢?

早期的去中心化跨链方案(如 renBTC、tBTC V1)设计看似精妙,却因自身机制缺陷而崩塌。直到 tBTC 进行彻底重构,推出 V2 版本后,才终于实现稳定运行。

此外,Badger、Thorchain 等项目也曾试图将比特币流动性引入 DeFi,每个项目都在一两个季度内吸引了一定资金,但最终都未能实现大规模普及。

这种僵局一直持续到 2024 年 Babylon 的推出才被打破。多年的尝试让行业得出一个明确结论:你无法强迫比特币持有者离开比特币原生链。Babylon 吸取了这一教训,选择 “让比特币留在原地”—— 它不要求用户封装或跨链转移比特币,而是允许比特币持有者质押原生 BTC,为其他权益证明(PoS)网络提供安全保障,无需离开比特币网络即可赚取收益。

作为回报,质押比特币的用户可获得 BABY、OSMO、SUI 等多种代币奖励。这一模式大获成功,短短几个月内便证明:只要私钥仍由比特币持有者掌控,市场对比特币生息就存在强烈需求。

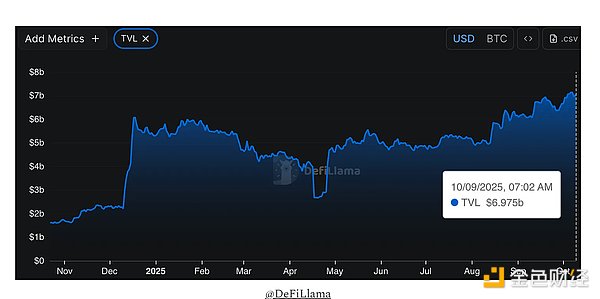

自推出以来的一年内,Babylon 的 TVL 从 16 亿美元增长至约 70 亿美元,增幅超 3 倍。

与此同时,其他比特币 DeFi 路径也逐渐成型:

Threshold 旗下的 tBTC 推出了 “最小化信任” 跨链桥,让比特币无需通过中央托管方即可在 DeFi(如今也包括 Starknet)中流通;Mezo 则采取了不同策略 —— 允许用户持有原生比特币,同时解锁固定利率贷款与以比特币为核心的稳定余额(MUSD);Garden Finance 则专注于 “基于意图的快速跨链兑换”,支持比特币与 EVM 链、Solana 生态间的资产互换。这些项目共同证明:市场对 “尊重自我托管的比特币收益与流动性方案” 存在真实需求。

三、新路径

相比之下,Starknet 选择了一条不同的道路。与以往的尝试类似,它计划将比特币带出原生链,但宣称此次将凭借完善的加密技术 与稳健的经济模型,确保项目能在初期激励结束后持续运转。

Starknet 的具体流程如下:用户先将比特币封装为 WBTC、LBTC、tBTC 等代币,再将这些封装代币跨链至 Starknet 的 Rollup 网络,最后将其委托给验证者。Starknet 将总质押权重的 25% 分配给比特币,剩余 75% 由 STRK 持有者掌控,以确保治理权仍归属于 Starknet 原生生态。

作为质押的回报,比特币持有者可获得 STRK 代币奖励 ——Starknet 基金会还专门设立了 1 亿枚 STRK 的激励池,进一步提升收益吸引力。基础质押年化收益可达 4%,若采用 “流动性池策略”,收益还能更高。此外,由于质押后的比特币对应 “可流通的代币凭证”,用户在赚取收益的同时,仍可将其用于借贷或交易。

Starknet 的目标是构建一个 “自我循环的生态”:质押的比特币越多,系统稳定性越强,生态活动也越活跃。借助 Circle-STARKs 等零知识技术,Starknet 的 Rollup 网络可在毫秒级时间内验证比特币相关数据,无需依赖预言机或多签跨链桥。其经济模型与以太坊早期质押阶段相似 —— 通过代币奖励积累信任与发展势头,直至网络自身的使用率足以支撑生态运转。

四、旧模式的阴影

然而,Starknet 的方案仍难逃旧模式的阴影:

首先,托管风险并未消失,只是从 “集中” 变为 “分散”。如今不再是 BitGo 一家独大,而是出现了多个封装代币发行方,每个方都有自己的信任机制 —— 风险依然存在,只是形式变了。

其次,流动性问题仍未解决。若早期的高收益在 DeFi 需求真正成熟前就消退,流动性可能会再次流失。

最后,“人的因素” 仍是关键障碍。比特币持有者安全存储、减少变动的本能,对 Starknet 吸引比特币流入并用于 DeFi 而言,仍是一大挑战。

Starknet 的赌注在于:更高的收益与更简洁的用户体验,能够改变比特币持有者的固有行为。

这一模式与 Babylon 形成了鲜明对比:Starknet 要求持有者将部分比特币跨链 / 封装至二层网络,用于 DeFi 并赚取以 STRK 计价的奖励;而 Babylon 则允许持有者将原生比特币留在比特币网络中自我托管,仅将其经济安全性 “委托” 给其他消费链,无需转移资产即可赚取这些链的代币奖励。

Babylon 旗下 70 亿美元的质押比特币规模,足以证明 “自我托管” 对 bitcoin 持有者的吸引力。而 Starknet 目前仅 470 万美元的比特币质押规模,尚难判断其前景 —— 两条路径或许都有合理性:一条面向 “耐心资本”,另一条则更偏向 “机会型资本”。

五、胜算

Starknet 真正的优势或许在于 “时机”。

2025 年的 DeFi 已不再是 “小众游乐场”,而是成长为规模庞大的成熟行业 —— 当前全行业 TVL 已达 1700 亿美元。审计机构、保险服务、Re7 Capital 等机构资金纷纷布局 “以比特币计价的收益金库”;零知识 Rollup 也已走出测试阶段,趋于成熟;液体质押、跨链记账所需的工具已相当完善 —— 这些都是以往比特币跨链项目所缺乏的关键要素。

颇具讽刺意味的是,Starknet 与 Babylon 的路径最终可能相互印证:若 Babylon 证明比特币质押可实现自我托管且经济可行,将为比特币生产力化这一概念正名;若 Starknet 能确保封装比特币的安全与流动性,则将证明 DeFi 可在不引发危机的前提下提升比特币的效用。两者若均能成功,将共同强化比特币可为自身之外的网络提供安全保障与流动性这一认知。

一年后,我们要么为又一个比特币 DeFi 项目撰写墓志铭,要么见证一个堪比 Babylon 的成功案例。回顾历史,比这更渺茫的机会都曾出现过。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。