“享币安人生”,这句看似玩笑式的祝福语,成为了整个币圈的引爆点。起初,它只是币安高管何一在社交平台上的一句轻描淡写的发言,却在中文加密社群中迅速被神化、演绎、再创造。

于是,一个名为“币安人生”的代币在 BNB Chain 上诞生,并以迅雷不及掩耳之势登上了各类社交平台的热搜榜,币圈又一次陷入情绪的狂潮。

有人一夜暴富,也有人在高点接盘;有人称它是“中文Meme币的巅峰时刻”,也有人警告这是又一场集体幻觉。究竟“币安人生”是什么?它的爆红逻辑、潜在风险与背后机制,或许正是当前加密市场最值得观察的一面镜子。

从“币安人生”出圈说起

作为一款在 BNB Chain 上发行的 Meme 币,币安人生最初并没有特别复杂的技术架构,也没有明确的产品路线。

它的崛起源于社区共识、语言情感与市场情绪的叠加——中文加密圈终于迎来属于自己的“狗狗币时刻”。

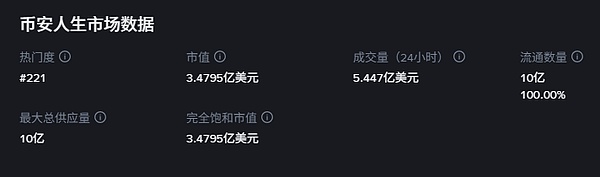

在短短几天时间内,币安人生的价格一度从几美分飙升至 0.5 美元,市值突破数亿美元。社交平台上充斥着“一夜暴富”的截图:有人用 3,500 美元赚到数百万美元,也有人在暴涨之后追高被套。

热度之下,币安人生从一个玩笑,变成了一个现象级事件。

社区造神:中文加密文化的情绪出口

币安人生的诞生并非偶然。

长期以来,Meme 币市场几乎被英语文化主导,从 Dogecoin 到 Pepe,再到 Bonk,中文社群始终缺乏能够引发全民共鸣的文化符号。币安人生正好填补了这个空白。

“币安人生”四个字,既像一个加密世界的段子,也像一句对现实的调侃。

它把加密市场的情绪起伏、投资者的焦虑与狂喜,浓缩进一句看似玩笑的话中。在这一点上,它继承了所有经典 Meme 币的特质:情绪先于逻辑、社群大于技术。

与此同时,项目方在社区运营上也颇有技巧。

它通过“币安Alpha”“币安钱包”等渠道制造“官方背书”的印象;同时依托各大中文社群、KOL转发,迅速在推特、TG、微博中扩散。大量的二创内容与梗图,让币安人生在短时间内拥有了远超其他代币的传播力。

对于中文用户而言,这不只是一个投机品,更像是一次文化参与——一种“终于轮到我们玩一把”的情绪共振。

狂热背后:风险与迷雾

然而,币安人生的故事远不止欢乐。

正如所有Meme币的宿命,它的价格走势极度依赖社区情绪与市场流动性,一旦热度衰退,回调往往迅速而剧烈。

目前公开信息显示,该代币的合约地址运行在BSC生态之上。但与主流项目不同,币安人生并未披露完整的白皮书或清晰的团队背景。部分分析指出,其代币分布中存在少量集中持币账户,可能带来潜在抛压风险。

更重要的是,“币安人生”这个名称容易让部分投资者误以为与币安官方有关。事实上,币安官方从未宣布推出名为“币安人生”的代币。即使币安Alpha或钱包中出现相关交易入口,也可能只是基于链上热门代币的自动追踪,而非官方背书。

在监管趋严、市场情绪分化的当下,这类混淆极易引发误导性风险。对于普通投资者而言,追逐短线暴富的同时,也必须意识到自己可能正站在情绪泡沫的顶端。

Meme 之外:加密叙事的新拐点?

从更宏观的角度看,币安人生不仅是一场投机狂潮,也揭示了加密市场叙事的演变。

过去两年,Meme 币的爆发已成为加密生态的重要组成部分:它们像是市场的“情绪温度计”,能在低迷时点燃投机火焰,在繁荣时推动社群文化。

币安人生的出现,意味着 中文语境下的加密文化正在崛起。

过去 Meme 市场的主导语言是英语,如今,“中文梗”“汉语符号”也开始在全球市场被关注、被模仿。这种文化自信的释放,或许比代币本身更具象征意义。

另一方面,它也让人重新思考“价值”与“共识”的边界。

当社区能够以情绪凝聚共识、以传播制造市值时,传统的项目评估逻辑已经被改写。币安人生的成功,不在于技术创新,而在于情绪捕捉的精准。

也许,它无法成为长期的金融资产,但却在区块链文化史上留下了一个注脚:去中心化的市场,不只是关于技术,更关于语言、文化与人性。

结语:泡沫与意义并存

“币安人生”的狂热,像极了早期 Dogecoin 的时刻——既有无数暴富神话,也有成片的追高惨案。

这场由中文社群点燃的Meme浪潮,也许会在短时间内消散,但它所折射出的文化能量与市场情绪,却不容忽视。

在加密世界里,笑话与财富往往只隔一层情绪。

无论你是旁观者、投机者还是长期观察者,都无法否认:币安人生的出现,证明了“语言本身也能成为共识的起点”。

或许,这才是币安人生最大的意义——它让世界看到了中文社区的力量,也让我们重新理解了加密市场的荒诞与浪漫

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。