过去两年,随着RWA、稳定币等新概念频繁出圈,越来越多的互联网人开始重新关注Web3行业的就业机会。在脉脉app、小红书,“Web3运营”“区块链产品经理”“区块链开发”等岗位层出不穷,薪资高、成长快,看起来是新一轮的“黄金职业赛道”。

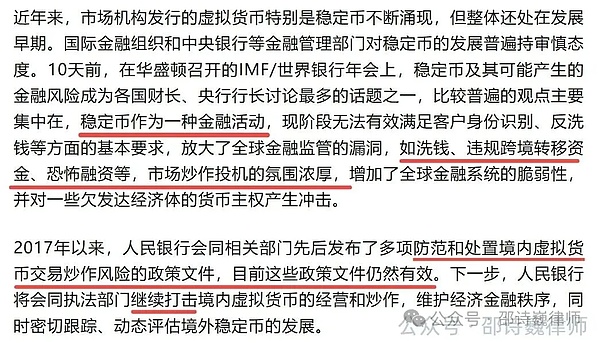

但就在前几天,2025年10月27日,中国人民银行行长潘功胜在2025金融街论坛年会上发表的主题演讲当中表示,“人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作,维护经济金融秩序”,同时,他强调,2017年以来,相关防范虚拟货币交易炒作风险的政策文件仍然有效。——这也让不少准备转行Web3的求职者心头一紧:“那这行我是不是不能去?”

邵律师团队在日常办案的同时,也会接到大量的转型Web3的求职者的咨询——

有人问:“我是远程办公做前端开发,公司出问题和我没关系吧?”

有人担心:“BD、运营岗,也会有事吗”

还有人说:“在虚拟货币交易所做人工智能相关的工作,是不是基本没风险?”

所以今天,我想结合既往处理过的案件及咨询情况,梳理出Web3求职者最关心、最容易误判的风险问题。希望能为每一位正在考虑转型Web3的求职者以及已经身处行业的从业者,提供一些更有现实参考价值的判断依据。

I 本文作者:邵诗巍律师

Web3的工作真的有风险吗?为什么在脉脉APP上我看到很多工作招聘……

以上其实是一位咨询者的原话,但也代表了相当一部分咨询者内心的困惑。

在各类招聘平台上,可以看到大量Web3相关岗位招聘信息——从“区块链产品经理”“Web3运营”,到“智能合约工程师”“海外远程岗位”,职位类型丰富,薪酬水平也普遍高于传统互联网行业。

与此同时,求职者在网络检索相关信息时,又会看到另一种截然不同的表述:

“国内虚拟货币相关业务属于非法金融活动”、“个人交易不受法律保护”。

这种“现实中招聘活跃”与“政策层面严格管控”之间的反差,往往让人感到困惑。

部分求职者会因此产生疑问:如果政策确实明确禁止,为何仍有这么多Web3公司在招人?这些岗位是否真的存在风险?

在我们的日常工作中,这类咨询出现频率极高。求职者往往在签约前后、或入职不久后产生不确定感:公司主体在海外、分布式办公,劳动关系不受国内劳动法保护,这些因素都会加重他们的担忧。

这种求职焦虑并非空穴来风。 在所有Web3相关岗位中,最常被提及、也是风险争议最多的领域,就是虚拟货币交易所。 无论是应聘交易所何种岗位的求职者,几乎都会问同一个问题——

在虚拟货币交易所工作,会不会有风险?到底能不能去?

这一问题,是众多Web3求职咨询中出现频率最高的之一。

从行业分布看,当前许多头部虚拟货币交易所(如币安、欧易、火币等)确实持续面向国内招聘员工。 原因主要在于:

其一,平台创始人多为中国籍或华语背景,在团队管理与沟通效率上更具天然优势;

其二,国内具备丰富的互联网技术与运营人才储备,成本相对可控;

其三,尽管政策层面明确禁止虚拟货币相关活动,但由于加密货币在全球仍具有庞大的华语用户群体,平台需要熟悉中国市场与用户习惯的人员来支撑运营与服务。

正因如此,求职者会在公开渠道上看到大量交易所岗位招聘信息——涉及技术、产品、市场、运营、商务等多个职能。 在我们的实务工作中,也确实接到过不少来自这些岗位员工的咨询。但至于风险问题,需要客观看待。

相较于其他Web3平台,虚拟货币交易所的刑事风险整体确实更高。我们团队近年来代理的多起案件中,部分交易所被指控涉嫌“开设赌场罪”,这是司法机关在认定交易所合约、发币、返佣等业务性质时的主要争议焦点。

不过,不同岗位所涉法律风险差异显著。技术开发、产品设计、市场推广等岗位的法律责任边界,并不能一概而论,需结合岗位职责、业务权限、实际参与程度综合判断。

除交易所外,Web3生态还包括多个细分领域,如公链基础设施、NFT数字藏品、身份与社交、Web3游戏、工具及服务平台(如钱包、链上数据分析)、资讯媒体等。 总体而言,交易类平台(如链上借贷、发币、撮合交易)风险最高;

而其他类型平台的风险,则需视业务模式及资金流动性而定。例如,我们曾处理过海外公链项目、Web3钱包工程师、资讯平台、Web3社交平台等Web3项目相关人员的涉刑案件,但对于具体到不同岗位的从业者而言,其风险程度和刑责大小并不相同。

我知道从事交易相关的工作风险高,我能不能就干个半年一年,看情况不对就走?

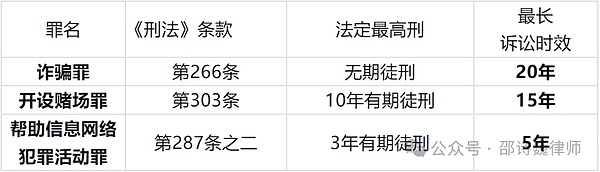

这是许多求职者在咨询中最常提出的想法。从日常经验来看,这种思路似乎合乎逻辑——“只要我及时抽身,就不会有事”。但从法律角度看,这一判断并不准确。在这里,邵律师要提到一个非常重要的概念——“追诉时效”。

根据我国《刑法》第87条有关追诉时效的规定如下:

第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;

(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;

(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

追诉时效从犯罪之日起计算;如果犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。以我们在实务中常见的几类罪名为例:

因此,对于Web3行业的从业者而言,“短期任职以规避风险”并非可行的安全策略。 判断风险的关键,不在于任职时间长短,而在于所参与业务的性质与角色地位。 这是每一位求职者在入职前必须清楚评估的问题。

我大部分时间都是人在国外,为一家Web3平台工作,只是偶尔回国,是不是就没有风险?

很多从业者常年是居住在海外,为海外的Web3平台工作。但可能由于家人在国内的关系,有时也会回国探亲。所以,在这些Web3从业者看来,自己人在国外,又是为国外的平台工作,那看起来似乎不用考虑国内法律风险的事情了。

但是,根据“属人管辖”、“属地管辖”原则,以及Web3犯罪案件管辖权的广泛解释,这个问题往往没有从业者想的那么乐观。《刑法》第六条、第七条的规定如下:

第六条【属地管辖权】凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。……犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

第七条【属人管辖权】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

换言之,只要行为或结果与中国境内存在实质性关联,或行为人具有中国国籍,仍可能适用中国刑法。

在Web3行业的案件中,这种“关联”往往体现为以下几种情形:

平台虽设在境外,但实际面向全球用户(包括中国大陆用户通过VPN翻墙登录)提供服务;

从业人员在境内期间,仍使用电脑或服务器登录、维护、沟通业务;

项目营销内容以中文为主,用户群体集中在中国地区。

一旦出现上述情形,司法机关通常会认为涉案项目和人员与中国存在“实质联系”,从而具有属地或属人管辖权。 因此,即使从业者身处海外,只要项目与中国用户发生了密切交集,并不能当然排除被追责的可能性。

对于Web3从业者而言,判断“是否安全”的关键,不在于办公地点,而在于:项目是否触及中国法律所禁止的业务领域,以及个人在其中的参与程度与决策权限。

周围那么多朋友在Web3平台工作,是不是说明实际风险很低?我也应该不会有事?

在实际咨询中,这几乎是每位求职者在听完风险分析后都会提出的问题。

他们的疑虑通常是这样的:

“我身边不少朋友都在Web3平台工作,有的已经干了好几年,也没出什么事。既然大家都没问题,是不是说明风险其实不大?”

从经验上看,这种判断方式很常见,但并不准确。在刑事风险领域,‘暂时未被追责’,并不等于‘法律上没有风险’。 我们在代理Web3相关案件时,确实也办理过不少已经稳定运营六七年、业务成熟的平台,后来因特定业务板块被指控涉嫌违法经营、开设赌场等罪名而被立案。 换言之,风险的显现往往滞后于行为的累积,而不是诞生之初就被定性。

风险并非平均分布于整个行业,而是集中于某些特定业务类型与岗位。因此,评估风险时,不能仅看行业整体“似乎安全”,而要回到个人岗位的角色、权限与业务实质。

此外,还需认识到,Web3行业的发展极为迅速,但司法机关的认知与应对节奏相对滞后。 某些业务模式在早期未被关注,并不意味着未来不会被纳入监管或刑事评价范围。

如果仅依据“过去没人出事”来判断风险,就像用旧地图寻找新路——看似稳妥,实则并不具备参考价值。

从风险防控角度而言,更合理的做法是:

在入职前,充分了解平台的业务结构与自己岗位的边界,必要时进行专业咨询与风险评估,而不是依赖“别人都没事”来推断自身岗位一定安全。

如何抓住Web3行业的机遇,又能有效规避潜在的法律风险?

在Web3这样一个高速变化的行业中,风险的大小始终取决于个人在项目中的角色与行为。求职者应当在入职前,就清楚了解平台的业务结构、岗位边界与自身权限。

不同类型的平台、不同职能的岗位,其收益与风险的差异也千差万别。唯有在充分认知风险的前提下,结合自身的专业背景与职业规划,选择与自身风险承受能力相匹配的路径,才能在行业中稳步前行。

如果您正在Web3领域工作,或正准备进入这一行业,并希望对自己的岗位风险有一个更具针对性、可操作的评估,可以扫描下方二维码,回复“Web3求职咨询”,我们会根据您的具体情况,提供个性化的风险诊断与合规建议。

特别声明:本文为邵诗巍律师的原创文章,仅代表本文作者个人观点,不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。

推荐阅读

新型涉赌案件的辩护:金融创新的刑法边界与法律本质

Web3创业合规必修课:从“GUCS麒麟矿机”案看项目模式设计的法律边界

GEO被定性为灰产?生成式引擎优化的合规边界与法律风险解析

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。