来源:Insights4.vc 翻译:善欧巴,金色财经

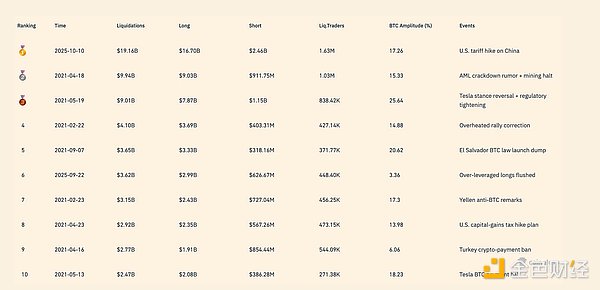

这是加密货币史上最严重的一次崩盘。2025 年 10 月 10 日(周五),受地缘政治新闻触发的闪电崩盘中,数小时内超 190 亿美元杠杆头寸化为乌有。此次清算规模约为以往单日最高纪录的 9 倍,堪称市场史上最大规模的去杠杆事件。

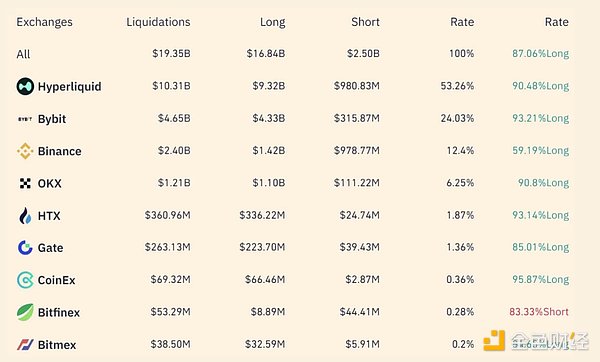

2025 年加密货币闪电崩盘交易所清算数据(来源:http://coinglass.com/)

价格大幅下跌

在崩盘最剧烈的阶段,比特币从约 12.2 万美元跌至 10.5 万美元,跌幅约 14%;以太坊跌至 3436 美元左右,跌幅 12%。主流山寨币日内跌幅尤为极端:例如 Solana 一度暴跌超 40%,Toncoin 短暂跌至 0.5 美元(跌幅 80%),Worldcoin 市值蒸发 70% 后才出现部分反弹。部分小市值代币(如 Cosmos,ATOM)在 “流动性归零” 的插针式下跌中,价格瞬间接近零。

市场瘫痪与交易所故障

10 月 10 日美国东部时间 16:30 后,美国关税新政引发抛售潮。25 分钟内,非比特币、非以太坊类加密货币价格下跌约 33%。随着连环保证金追加通知触发,多家头部交易所出现故障与延迟:币安平台因负载过高陷入卡顿,恐慌最严重时,部分用户的止损订单失效、账户被冻结;Coinbase 与 Robinhood 也报告出现短暂交易暂停。这些技术故障导致大量交易者无法追加保证金或套利价差,进一步加剧了崩盘的严重程度。

史无前例的清算与自动减仓启动

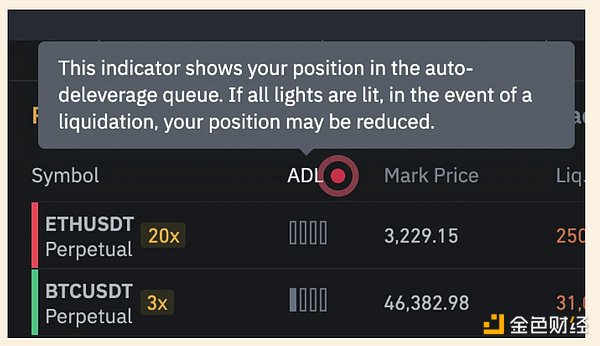

中心化与去中心化平台合计清算 162 万个交易者账户。据估算,87% 的清算头寸为多头,可见崩盘前市场已累积极高的多头杠杆。多家交易所动用保险基金填补坏账,仅币安就消耗约 1.88 亿美元。抛压过于猛烈,许多平台不得不启动 “自动减仓(ADL)” 机制 —— 即便盈利的空头头寸,也被强制平仓以维持平台偿付能力。做市商纷纷撤离,订单簿实质呈现单向抛售状态,稀薄流动性下 “闪电崩盘” 式价格频繁出现。值得注意的是,链上永续合约去中心化交易所Hyperliquid 强制平仓超 100 亿美元头寸,为所有平台中最高;其透明的链上引擎通过清算头寸规避坏账,触发了两年多来首次自动减仓事件。

崩盘余波与未来展望

截至 10 月 12 日,加密货币价格已从低点企稳:比特币反弹至约 11.2 万美元,市场总市值较低谷回升约 5500 亿美元。关键在于,此次事件未导致任何头部借贷机构或交易所倒闭,损失似乎仅集中在交易层面,未引发广泛连锁风险。观察人士指出,此次事件清除了市场过剩杠杆,或有助于提升未来市场的抗风险能力。但这场 “机制性崩盘” 的规模,也加剧了对加密货币市场结构的审视 —— 行业领袖与监管机构目前正探讨结构性保障措施,从优化熔断机制到完善透明清算协议,以避免此类极端连锁反应重演。

清算总额图表

2025 年 10 月 10 日 - 12 日闪电崩盘时间线

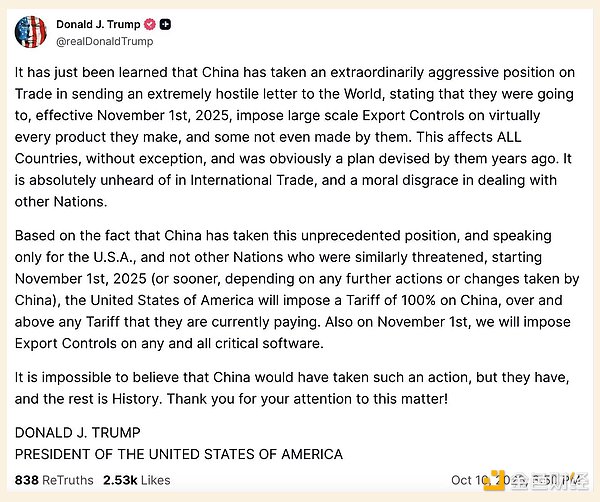

初始冲击:本周美国股市收盘后不久,有报道称美国计划对中国商品加征巨额新关税,全球风险资产随即转向下跌。此前一周触及 12.5 万美元历史高点的比特币,迅速跌破 12 万美元;截至 10:00,主流山寨币也开始走弱,预示着后续流动性压力的到来。

10 月 10 日美国东部时间 15:00-16:00连锁反应:美国总统唐纳德・特朗普在此时间段内通过社交媒体宣布,自 11 月 1 日起对中国进口商品征收 100% 关税。激进贸易政策的落地引发猛烈抛售潮:几分钟内,自动化订单淹没市场,比特币跌破关键支撑位,从约 12.2 万美元跌至 11 万美元,部分期货交易所甚至触及 10.4 万美元,日内跌幅约 15%-17%;以太坊跌破 3500 美元,跌幅约 20%;Solana 及多数中市值山寨币在同一小时内暴跌 30%-40%。恐慌高峰时段,不到一小时内清算头寸超 70 亿美元,创下强制抛售速度的纪录。

10 月 10 日美国东部时间 16:30-17:00:随着价格持续暴跌,流动性迅速枯竭。多家交易所的买单侧订单簿近乎空白,导致极端 “插针” 低点出现。在币安上,Cosmos(ATOM)、Enjin(ENJ)等资产因抵押品被批量抛售,价格短暂接近零;稳定币市场也受到冲击,Ethena 发行的链上美元稳定币 USDe,因预言机故障与流动性稀薄,在币安上脱锚至 0.62 美元。交易所提现与转账开始停滞,大量用户反馈此时币安界面冻结、API 连接延迟或完全失效;Coinbase 同样出现间歇性故障,Robinhood 则因止损订单与重连请求激增,暂时暂停加密货币交易。这些技术问题实质困住了交易者:部分人无法追加抵押品,也无法执行抄底交易,损失进一步扩大。

10 月 10 日深夜 - 11 日凌晨:从周五夜间到周六凌晨,自动清算引擎持续运行。部分平台(尤其是去中心化协议)相对平稳地应对了此次动荡:Aave 在混乱中自动清算约 1.8 亿美元抵押不足的贷款,全程无需人工干预且无停机;Uniswap 10 月 10 日单日交易量超 100 亿美元,创下历史新高 —— 抄底者与套利机器人最终入场,吸纳超卖代币。比特币在 10.5 万 - 11 万美元区间震荡,衍生品资金费率重置、恐慌情绪消退后,逐渐找到底部支撑;以太坊同样在 3800 美元附近企稳。但多数山寨币即便反弹后,仍较崩盘前低 20%-30%,反映出小市值加密资产受到的冲击更为持久。

10 月 12 日美国东部时间 04:00-余震与回调:纽约周日黎明前,急性危机已过。特朗普在周末释放缓和信号(称 “中国会没事”),一定程度上提振了市场情绪:比特币回升至约 11.2 万美元,全球加密货币总市值从崩盘高峰时的不足 3.8 万亿美元,回升至 4 万亿美元以上。尽管如此,市场参与者仍心有余悸。截至此时,尚未曝出任何头部交易所资不抵债或基金爆仓的消息,系统性风险担忧有所缓解。后续行业数据证实了此次事件的历史级规模:24 小时内期货头寸清算额约 193 亿美元(其中 87% 为多头),超 162 万个交易者账户受影响。分析师将此次事件称为可控引爆—— 过程虽痛苦,但或许具有净化作用,既清除了盲目加杠杆的行为,又未导致大型机构倒下。

放大崩盘的核心机制

多重结构性弱点叠加,将一轮急剧抛售演变为恶性流动性螺旋。

虚假流动性与做市商撤离

崩盘暴露了压力环境下加密货币订单簿的脆弱性:许多资产在市场平静时看似流动性充足,实则真实深度极低。10 月 10 日价格开始暴跌后,做市商要么撤回买单,要么触及风险上限,留下买方真空。这并非恶意行为,而是保护性反应:做市商陷入库存陷阱—— 那些为山寨币交易对做市的机构突然发现,自己持有的代币快速贬值,且因其他平台价格背离或交易暂停,无法及时对冲风险;另有部分做市商选择扩大点差或完全撤回报价以规避风险。最终形成的单向市 中,卖单毫无承接,资产价格大幅跳空下跌,直至出现抄底订单。例如恐慌最严重时,Kraken 的 BTC/USD 价格比 Coinbase 高出近 1 万美元(约 9% 价差),原因是各平台订单簿崩溃程度不同。这种碎片化意味着,即便套利者也无法充分套利(尤其交易所转账延迟)—— 这是闪电崩盘的典型诱因:首轮下跌后,所有人要么出逃、要么观望,进一步加速了价格暴跌。

连环保证金追加与预言机反馈循环

此次抛售因高杠杆加持,形成了自我强化的崩盘链条:初始价格下跌使大量多头头寸跌破维持保证金,交易所开始向下跌的市场批量清算这些头寸;而清算本身又增加抛压,进一步压低价格,触发更多保证金追加通知,形成典型的死亡循环。关键问题在于,跨平台价格预言机与指数定价机制在此环境下失效:部分预言机出现故障,向DeFi平台传输异常价格(例如某主流预言机曾报出比实际市场中间价低 10% 的比特币价格,导致链上出现过度抵押追加要求);币安上部分衍生品指数价格(因纳入流动性稀薄的交易所数据)骤降,导致质押资产暂时脱锚 —— 例如币安上的质押 ETH 与质押 SOL,因指数计算问题,价格较其标的资产偏离 5%-7%。这些定价偏差导致部分交易者 “被清算”—— 即便整体市场价格未跌至此水平,实为预言机问题引发的不公损失。此外,大量山寨币被用作抵押品的现象加剧了风险:当借贷平台或保证金账户中的山寨币价格暴跌(即便只是短暂下跌),会触发其他资产的强制抛售以补足抵押率,将风险扩散至全市场。例如某交易所 ATOM 跌至 0.01 美元,瞬间导致所有用 ATOM 作抵押的贷款受损 —— 贷款被清算,ATOM 被折价抛售,进一步压低其价格。这种 “通过抵押品清算实现的跨资产传染”,是放大崩盘的关键因素。

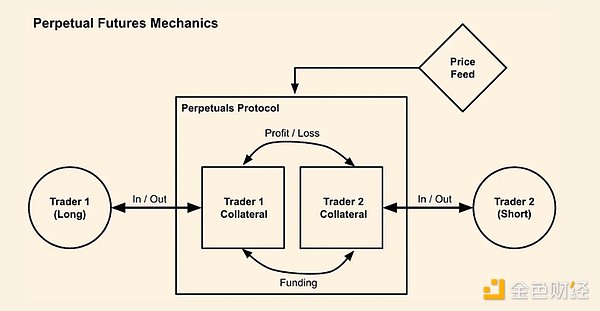

自动去杠杆(ADL)和“社会化”损失

当市场无买家承接、保险基金耗尽时,最后的保障措施便是对对手方头寸执行自动减仓。10 月 10 日至 11 日的极端行情中,多家平台不得不启动自动减仓机制,通过平仓盈利空头头寸来平衡账目。这一机制启动的核心原因在于:衍生品市场本质是零和博弈,若多头头寸爆仓且无新多头入场,市场将无足够资金支付所有盈利空头的收益。币安、Hyperliquid 等交易所均将自动减仓作为维持偿付能力的最后手段,而在此次崩盘中,这一最后手段被广泛启用。

Hyperliquid 创始人表示,此次崩盘期间,平台数年来首次触发自动减仓 —— 每秒数千笔清算订单导致对手方缺口,不得不通过该机制平衡。币安同样出现自动减仓信号,部分大额空头头寸在未经持有者同意的情况下被强制缩减。自动减仓机制不会区分基于基本面的交易与投机性交易,仅会优先平仓盈利最高或杠杆率最高的空头头寸,直至市场恢复平衡。

尽管这一机制阻止了风险无限制蔓延,却也变相限制了正确预判市场交易者的收益,且头寸突然消失引发诸多混乱。部分中心化交易所对自动减仓触发条件缺乏透明披露,进一步引发用户不满:用户无法理解为何自己的空头头寸被提前平仓,也不清楚平仓价格如何确定。

自动减仓还产生了反向效果:通过缩减空头头寸,市场失去了空头回补带来的买单—— 这类买单本可助力价格反弹,却因机制启动延缓了市场复苏。综上,自动减仓虽帮助平台规避了违约风险,却加剧了个体交易者的损失,也暴露了风险控制机制不透明的问题。

保险基金与有限保障

从根本来看,加密行业的保险基金(交易所预留用于覆盖清算损失的资金池)规模,相较于此次崩盘的破坏力而言明显不足。10 月 10 日,币安保险基金支出约 1.88 亿美元填补负余额,这一数额看似庞大,却仅占该平台当日约 24 亿美元清算总额的 8%。其他交易所的保险基金使用情况也类似,仅能覆盖小部分损失。

这意味着,保险基金耗尽后,剩余损失要么通过自动减仓机制转嫁,要么直接由被清算的交易者承担 —— 其抵押品需全额吸收亏损。值得庆幸的是,截至目前,尚无交易所曝出持续性大额缺口,尽管过程混乱,市场仍实现了无明显破产的清算。例如,Hyperliquid 的链上设计使其未产生任何永久性坏账,且在整个事件中保持 100% 正常运行。

但保障措施有限也意味着,此次崩盘的大部分损失最终由交易者而非交易所承担。这一现象凸显了加密市场与传统市场的核心差异:传统市场有清算所或美联储作为后盾,而加密交易所依赖 “快速自我修正”—— 优先清算,再追溯问题。这种模式虽在此次事件中奏效,却也以极端波动为代价。

交易所基础设施与提现问题

中心化交易所的技术故障,同样是放大崩盘的关键因素。行情最激烈时,用户无法转账资金或执行交易,导致市场 “陷入单向循环”:API 数据传输中断、提现排队停滞,做市商无法跨平台套利。例如,崩盘期间部分交易所的比特币价格存在 5%-10% 价差,却无人能快速转移资金套利 —— 人为风险规避与系统过载共同导致跨平台转账实质冻结。

这种价格碎片化进一步加剧了预言机定价偏差,引发更多恐慌:交易者看到不同平台价格大幅背离,极易做出最坏预期判断。有市场参与者指控,部分交易所为减少自身损失故意冻结提现或交易,但目前缺乏确凿证据。

明确的是,由于缺乏协同熔断机制或统一暂停交易规则,此次崩盘的影响被实时放大。各交易平台各自为战:部分平台选择暂停交易,损害用户信任;部分平台坚持开放,却出现极端异常交易。两种应对方式均有缺陷,且在多平台共存的市场环境中,无法阻止风险跨平台蔓延。

综上,此次闪电崩盘并非由加密资产基本面价值崩塌引发,而是多重结构性与机制性问题叠加的结果:过多资产高度关联且杠杆率过高、压力下流动性瞬间枯竭、自动化风险管理机制简单粗暴,共同导致价格异动远超合理范围。正如某分析指出的,这是一场技术性崩盘而非基本面崩盘,类似 1987 年美股崩盘或 2010 年闪电崩盘,暴露了 24 小时不间断交易的加密市场基础设施层面的漏洞。

谁损失惨重?谁扛住了冲击?

杠杆多头与散户交易者:绝大多数损失来自失败的看涨押注。数据显示,87% 的清算头寸为多头,其中多数由散户交易者持有 —— 此前一周比特币等资产创下历史新高,大量散户涌入期货市场或申请保证金贷款。市场转向时,这些高杠杆多头成为首当其冲的清算对象,超 162 万个个人账户被清算,意味着无数中小投资者亏光资金。

令人痛心的是,此次事件引发了极端个人悲剧 —— 有报道称,一名知名交易者因崩盘期间遭遇灾难性损失而自杀。对散户而言,此次崩盘无差别打击:只要使用 10 倍或 20 倍高杠杆,当价格下跌 15% 及以上时,几分钟内就可能被完全清算。平台故障进一步放大损失:部分交易者无法手动平仓,且价格下跌速度极快;本应限制损失的止损订单,要么无法执行,要么以远低于止损价的价格成交,导致亏损加剧。某去中心化交易所上,一名交易者的 1900 万美元头寸瞬间归零—— 链上清算程序直接清空其抵押品,这一案例足以说明:一旦清算连锁反应启动,高杠杆用户几乎没有挽回余地。

山寨币持有者与 “收益农耕者”:小市值山寨币持有者经历了最惨烈的百分比跌幅:比特币、以太坊跌幅仅 12%-17%,而在崩盘最剧烈的 25 分钟内,山寨币平均跌幅达 33%;部分流动性稀薄的代币(如迷因币、新上线代币)极端跌幅甚至达 70%-90%。即便未使用杠杆,这些现货持有者也承受了堪比杠杆的损失。

此外,一类专业交易者—— DeFi中的基差交易者与流动性提供者,遭遇了双重打击。这类交易者通常采用市场中性策略:例如,做空永续合约的同时持有等额现货资产以赚取资金费率收益,或在自动做市商池中提供流动性并通过做空对冲风险。

但此次崩盘打破了这些对冲策略:一方面,Hyperliquid 等交易所的自动减仓机制强制平仓空头头寸,导致部分交易者现货端裸多—— 对冲工具突然消失;另一方面,若这些现货资产由贷款融资购买,价格下跌会触发贷款清算。原本Delta 中性的收益农耕者,先因自动减仓失去空头对冲,后因抵押品价值暴跌被贷款平台清算。

这种对冲失效是前所未有的场景 —— 正常情况下互不关联的交易端,因强制平仓产生联动风险。据报道,多家专注于此类套利的加密基金因此遭遇重大损失,被迫在最不利的时点持有山寨币多头头寸。这类隐性杠杆通过 DeFi 贷款为基差交易融资表明,即便是 市场中性策略也并非绝对安全,资产流动性越差、策略越复杂,受冲击程度越严重。

相比之下,专注于比特币交易的交易者表现更好:截至 10 月 12 日,比特币当月跌幅相对温和,且快速反弹,未杠杆持有者仅承受约 10% 的回撤,与股票市场常规波动水平相当。比特币抗跌、山寨币崩盘的分化行情,凸显了市场恐慌时资金向优质资产避险的趋势。

巨鲸与机构交易者:大资金玩家同样未能幸免:从绝对金额来看,巨鲸损失最大。已知的单笔最大清算为 Hyperliquid 上一笔 2 亿美元的以太坊多头头寸,瞬间归零。有传言称,至少一家大型加密基金因保证金追缴陷入资不抵债,但截至 10 月中旬,尚无机构公开承认这一情况。

但从另一面看,部分巨鲸因预判正确赚取巨额收益 —— 至少在行情初期是如此。一个广为人知的案例是:一名空头交易者在崩盘前,针对比特币与以太坊建立了约 11 亿美元的空头头寸,据报道,市场暴跌期间其盈利达 8000 万至 2 亿美元。

然而,即便这些盈利空头也无法完全锁定收益:部分头寸被交易所自动减仓强制平仓,部分则因平仓滑点过大导致收益缩水。某案例显示,一名鲸鱼从 12.2 万美元开始做空比特币,却因平仓时机过晚,不得不在 10.5 万美元附近反手做多(预期反弹),最终因市场进一步小幅下跌,新建立的多头头寸被清算,陷入双向亏损。这一案例表明,即便是经验丰富的专业交易者,在此次行情中也难以精准把握时机与执行交易。

做市商(如 Wintermute)也面临市场审视与猜测。Wintermute 首席执行官公开否认公司陷入困境,称其在波动期间业务正常。但部分链上分析师指出,崩盘前 Wintermute 向交易所转入了数亿美元比特币,暗示其可能提前布局或无意中加剧了抛压。Wintermute 管理层随后表示,崩盘由外部事件(如关税政策)触发,隐晦反驳单一巨鲸或内部人士操纵市场的说法。

无论如何,Wintermute、Amber 等流动性提供者,均因被迫以错位价格承接抛盘,在 10 月 10 日承受了山寨币库存的巨额亏损,当日净亏损(PnL)大幅下滑。这些机构最终挺过危机,表明其资本充足率达标,但对它们而言,这无疑是多年来最混乱的交易日之一。

DeFi 协议与长期持有者:混乱之中,去中心化金融基础设施展现出相对强劲的韧性:Uniswap 的自动做市商机制持续运行,且在中心化交易所故障频发时,用户转向去中心化流动性交易,推动 Uniswap 交易量创下历史新高;主流 DeFi 借贷平台完全按设计清算高风险贷款 —— 尽管用户损失抵押品,但协议本身未出现卡死或超出正常范围的坏账。

事实上,得益于高抵押率标准与链上即时拍卖机制,大型借贷平台最终仅产生极少坏账(甚至零坏账)。这与 2022 年中心化金融(CeFi)大规模倒闭形成鲜明对比,也印证了链上风险控制机制可应对极端市场波动的优势。

此外,未使用杠杆的长期投资者,实际受影响极小:将比特币或以太坊存于冷钱包的持有者,虽经历短期回撤,但未遭遇毁灭性损失,许多人甚至借此机会抄底。链上数据显示,崩盘期间及之后,比特币资金流入保持稳定,表明坚定投资者未恐慌出逃;有报道称,部分机构在动荡期间进行了大额现货收购,将此次下跌视为超卖机会。无论具体数据准确性如何,有现金储备的现货买家无疑为市场提供了底部支撑。

值得注意的是,此次事件中,无主流稳定币出现实质性脱锚,也无头部交易所需要救助,表明加密市场核心体系未受损。与 2022 年 风险连锁蔓延相比,此次崩盘虽剧烈,但影响仅限于交易层面,未扩散至整个生态 —— 这一风险隔离现象,是市场成熟的积极信号。

改进建议

1. 推行熔断机制与拍卖定价机制

加密货币交易所应借鉴股票市场,引入全市场统一的熔断机制。例如,若主流加密货币指数在短时间内下跌超过设定比例(如 7%),触发 5-10 分钟的交易暂停。这一暂停期可阻止清算连锁反应瞬间爆发,为订单簿补充流动性留出时间。

此外,可引入波动拍卖模式辅助价格发现:暂停交易期间,允许参与者提交买卖意向,重启交易时以拍卖定价确定开盘价。这种机制能避免极端插针交易(如 ATOM 跌至 0.01 美元),通过寻找公允清算价而非在流动性真空中考量,减少异常价格波动。部分去中心化交易所已在设计中融入类似机制,币安、OKX 等头部平台应针对旗舰资产(比特币、以太坊、主流山寨币)协调熔断触发条件,避免行情动荡时单一平台价格大幅偏离。

2. 充实保险基金,完善应急流动性方案

交易所必须扩充保险基金规模,并探索新的应急流动性计划。对当前市场体量而言,头部平台仅约 2 亿美元的保险基金,远不足以应对系统性风险。建议通过提高交易手续费划入比例等方式,大幅增加储备资金,确保未来崩盘时,保险基金可覆盖更多损失,减少对自动减仓机制的依赖。

同时,交易所可推出做市商预承诺资金计划:邀请专业流动性提供者加入清算联盟,约定以小幅折价承接部分清算头寸,交换手续费分成或收益分成。这种模式类似传统股票交易所的指定做市商制度—— 由做市商维持市场秩序。通过让做市商承担部分清算风险,可减轻交易所系统压力,降低自动减仓触发概率。此类计划需保证透明(明确参与做市商名单、头寸转让定价规则等),将强制抛售转化为协商大宗交易,避免价格瞬间崩盘。

3. 制定透明、公平的自动减仓规则

自动减仓是此次事件的核心痛点,相关改革至关重要。交易所应公开披露详细的自动减仓政策,包括行动优先级(如保险基金使用顺序、头寸部分减仓与全额减仓的触发条件、空头头寸平仓排序规则)。若存在自动减仓豁免条款如 VIP 客户采用组合保证金时可能享受不同待遇),需完全公开,避免不公平操作的质疑。

行业专家提出的一项建议是:极端情况下,用社会化损失模式替代个人账户自动减仓。即将损失按比例分摊给所有盈利交易者,而非完全清空少数大额空头头寸。尽管社会化损失存在良序交易者为无序交易者兜底的缺陷,但相较于当前全有或全无的自动减仓机制,更易被视为公平。

至少,交易所应允许用户实时监控自动减仓触发条件。例如,展示保险基金健康度实时指标与自动减仓概率(部分平台已提供类似功能,但需更细化以帮助交易者管理风险)。最后,需优化指数定价机制:交易所应采用更稳健的价格指数(如加入异常值过滤、时间加权平滑处理)计算保证金,避免单笔异常交易触发连锁清算;引入 Chainlink 等去中心化预言机的聚合报价,为价格输入增加合理性校验层。

4. 强化预言机与稳定币抗风险能力

预言机提供商与稳定币发行方需复盘此次事件,吸取教训。USDe 稳定币脱锚、质押代币定价异常等问题表明,指数设计缺陷与预言机更新延迟加剧了市场混乱。未来,预言机应融入熔断逻辑:若某价格源在几秒内与全球中位数价格偏离超过 X%,暂停该价格源更新或调用更多数据源交叉验证。Pyth Network、Chainlink 等机构已在探索自适应预言机或慢更新预言机应对此类场景,相关研发应加速推进。

对稳定币协议,尤其是算法稳定币或低流动性稳定币,需设立明确的应急机制:极端行情下,可暂停铸造 / 销毁功能或启用额外抵押品补充通道,避免信心危机。币安此前针对USDe 与 WBETH 脱锚,向用户退还约 2.5 亿美元补偿,这种事后补救并非可持续方案。稳定币与衍生品设计应从源头避免锚定断裂,例如采用更广泛的抵押资产篮子或波动期间动态费率调整。监管机构也可能就此加强监管,因稳定币不稳定会引发系统性风险。

5. 推动跨交易所协同,统一行业标准

加密行业需建立更协同的风险防护体系。加密市场的独特之处在于高度碎片化,全球数十家平台 24 小时交易相同资产。建议在头部交易所间建立危机沟通渠道,例如重大冲击发生时,平台可快速共享市场健康数据,甚至协商关键交易对同步暂停 / 重启。尽管反垄断与竞争关系使协同面临挑战,但传统金融市场已有跨市场熔断机制等先例可借鉴。

至少,应建立统一的事件报告标准,提升透明度。10 月 10 日崩盘期间,不同交易所披露的清算数据相互矛盾,引发市场困惑。Hyperliquid 首席执行官指出,部分中心化交易所大幅低估清算规模。未来,所有头部平台应在事件后以统一格式及时披露清算总额、保险基金使用情况、自动减仓启动次数,便于市场分析与责任追溯。

此外,可探索链上清算与结算模式,增强市场稳健性。若更多交易流向链上去中心化交易所或混合模式平台,所有订单与清算操作均可链上透明验证,既能遏制操纵行为,也能增强市场信任。对部分中心化平台而言,拥抱这种透明度可能令人不适,但最终能通过统一事实来源稳定市场。

崩盘后的赢家与输家

崩盘后的赢家

Hyperliquid(链上永续合约交易所,保持透明且无永久性坏账)

保持偿付能力与透明度的 DeFi 平台

Solana(压力测试下表现稳健)

有实际现金流支撑的资产

崩盘后的输家

币安品牌与 Launchpool 模式(短期受损,上币条款与预言机选择引发争议)

高杠杆散户与追逐永续合约点数的基金

仅靠账面估值支撑、无实质买盘的小市值山寨币(多数仍低于崩盘前价格)

收益叙事代币(短期用户与交易量锐减,业绩承压)

跨平台 Delta 中性基差交易(空头端因自动减仓被迫平仓)

结论

综上,此次闪电崩盘为加密市场敲响警钟,暴露了基础设施层面的诸多短板。通过引入熔断机制等传统市场防护措施、扩充风险基金、优化自动减仓规则、完善预言机设计、推动交易所协同,行业可大幅降低类似流动性危机的重演概率。加密市场的高波动性或许难以根除,但应避免自我引发的连锁反应损害市场信心。未来 1-3 个月,是行业弥补短板的关键窗口期。在市场迎来下一次重大考验前,必须筑牢风险防线。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。