作者:Bootly;来源:比推

据外媒《The Big Whale》独家披露,国际金融通信巨头 SWIFT 正与多个国际大型银行(包括法国巴黎银行BNP Paribas与纽约梅隆银行 BNY Mellon)合作,选定以太坊 Layer2 网络 Linea 作为区块链测试平台,试图将其传统的跨境支付消息系统“搬上链”。

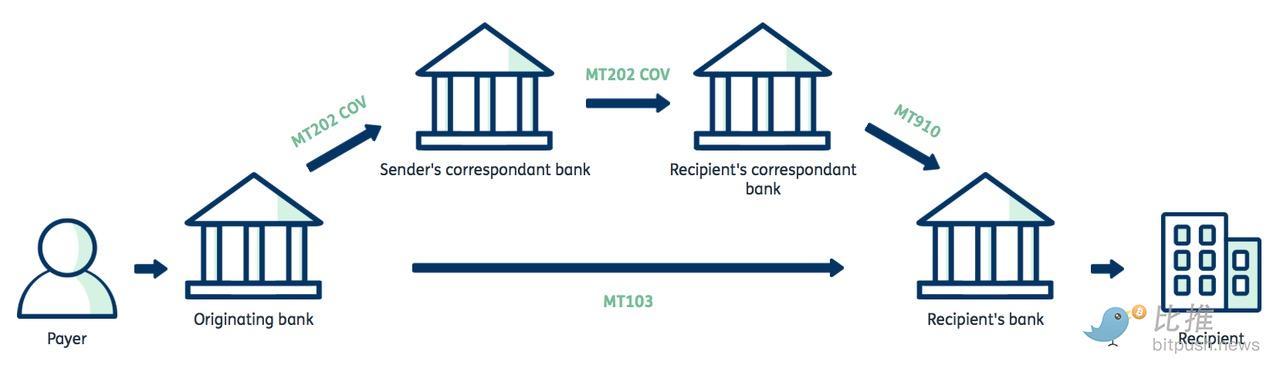

简单来说,SWIFT就像一个覆盖全球银行的“超级微信群”。它不做存钱、汇款这些具体业务,只负责在银行之间安全地传递“A该给B转多少钱”的指令。

目前,SWIFT连接着全球超过11,000家金融机构,覆盖200多个国家和地区,每天处理超4,200万条金融消息。在全球贸易、跨境汇款、证券交易和清算中发挥着“神经中枢”的作用。

然而,这一高度中心化的网络系统也面临诸多痛点:

效率低:跨境支付周期动辄1~3个工作日,取决于中介银行数量和国家法规;

费用高:每一笔交易都涉及中间行收费;

透明度差:支付路径和状态不清晰,追踪难;

地缘政治风险:近年SWIFT被多次用于金融制裁工具(如俄罗斯被剔除SWIFT),暴露出其高度中心化的战略敏感性。

在这个背景下,区块链技术天然的去中心化、透明、高效率等特点,被视为破解SWIFT“老旧结构”的潜在答案。

为什么是Linea?

Linea 是由 Consensys 开发的以太坊 Layer2 网络,采用 ZK-Rollup(零知识汇总)技术,具备如下几个显著优势:

隐私保护:ZK技术允许验证交易真实性而不暴露数据本身,符合银行对合规与保密的双重需求;

高性能、低成本:相比以太坊主链,Layer2 可处理更大规模的交易量,费用更低;

兼容以太坊主网:与现有稳定币、RWA、DeFi组件无缝对接;

企业级支持:背后由Consensys支撑,具备服务大型机构的能力与声誉。

相比其他链,Linea 提供了一个“监管友好型的高性能链上环境”,使其成为SWIFT在当前合规压力下的理想选择。

市场数据显示,该消息流出后,Linea 代币价格当天最高上涨超过 14%,目前仍稳居上涨区间上方,表现远强于大盘。

上链的SWIFT意味着什么?

如果SWIFT将其消息传输系统部分或全部迁移至区块链,将带来以下影响:

1. 降低跨境支付成本与时间

在ZK-Rollup等L2架构上运行的链上系统可以实现秒级交易确认,极大减少中介环节与对应费用。对于目前动辄三天到账的SWIFT支付体系而言,这是质的飞跃。

2. 提升金融透明度与可追溯性

链上记录可被授权方查询、审计,极大提升反洗钱、合规能力。同时,实时可见的交易状态也提升了金融交易的透明性与信任度。

3. 实现更灵活的资产结算

未来,SWIFT不仅可以传输“支付指令”,还可能传输“资产本身”。在链上,资产如稳定币、国债、票据都可实现智能合约化,从而实现结算即清算(settlement finality)。

4. 构建全球统一支付标准

区块链天然具有全球通用性,与传统金融碎片化标准不同。SWIFT若以此为基础打造统一标准,有望引领下一代全球支付基础设施。

谁最先受益?谁可能出局?

潜在赢家:

以太坊生态:Linea接入SWIFT将为以太坊主网带来巨大资金流和应用场景;

稳定币发行商(如USDC、DAI):将在链上结算中扮演关键角色;

链上合规服务提供商(如Chainalysis、Fireblocks):受益于监管友好的基础设施需求;

模块化DeFi组件开发者:提供账户体系、AML工具、支付接口等底层功能。

潜在受压者:

中介银行(Correspondent Banks):在SWIFT体系中靠“转账通道”盈利,若路径被链上智能合约替代,其商业模式将受到挑战;

老牌清算所与支付网络:若不能快速链上化,可能被边缘化;

技术落后的国家支付系统:在全球链上支付系统面前逐渐失去竞争力。

小结

这不是SWIFT第一次尝试拥抱区块链。此前其已与Chainlink合作探索跨链通讯,与Euroclear试水数字债券清算。但此次选择将核心消息系统迁移到Linea所代表的公共链环境,是其有史以来最为“去中心化”的尝试。

未来SWIFT是否真的“上链”,仍待官方正式官宣。但即便只是测试阶段,也足以释放出一个强烈信号:全球跨境支付体系的“旧秩序”,正在经历一次被技术倒逼的革命。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。