当一笔加密货币交易被标记 “10 个区块确认” 时,大多数人会认为它已 “板上钉钉”。但 9 月 14 日,门罗币(XMR)的一场“18 区块重组”,却彻底打破了这种认知 ——36 分钟的链上历史被逆转,118 笔已确认交易变成 “孤儿区块”,43% 的孤儿率让这个以 “匿名安全” 为核心卖点的隐私币,暴露在前所未有的信任危机之下。

这场看似 “实验性” 的攻击,不仅是门罗币历史上最大规模的区块重组,更撕开了 PoW 隐私币的共性漏洞:当算力集中遇上低哈希率,所谓的 “去中心化安全”,可能只是一把悬在头顶的达摩克利斯之剑。

一、从 “正常操作” 到 “历史级事故”:区块重组到底是什么?

在搞懂门罗币的危机前,我们得先理清一个基础概念:区块重组(reorg)并非天生是 “坏事”,它本质是 PoW 网络的 “纠错机制”,但这次事件,早已超出了 “正常” 的范畴。

1. 正常重组:PoW 网络的 “小插曲”

像比特币、门罗币这类采用 PoW 共识的区块链,矿工们会竞争打包交易、挖出新区块,然后将区块 “链接” 到主链上。但偶尔会因为网络延迟(比如不同地区矿工同时挖出区块),出现两条 “并行链”—— 这时网络会遵循 “最长链规则”,选择累计工作量更多的那条作为主链,而被丢弃的短链区块,就是 “孤儿区块”,这个过程就是重组。

对门罗币来说,1-2 个区块的小规模重组很常见,就像交通路口偶尔的 “小拥堵”,不会影响整体秩序。通常情况下,用户只需等待 10 个区块确认(即交易被打包后,再新增 10 个区块),就能认为交易 “最终有效”—— 这是门罗币社区长期默认的安全标准。

2. 18区块重组:一场 “人为制造” 的信任崩塌

但 9 月 14 日的情况完全不同。攻击者(后被指向 Qubic 矿池)通过 “自私挖矿” 策略:先秘密构建一条更长的私有链,故意延迟不发布,等公共链上的矿工们辛辛苦苦挖了 18 个区块后,突然将自己的长链抛向网络。

按照 “最长链规则”,全网节点只能 “认新链、弃旧链”—— 结果就是,过去 36 分钟内的链上历史被彻底推翻:118 笔原本已完成 10 个确认的交易“失效”,变成无人认领的孤儿区块;孤儿率瞬间飙升至 43%,意味着近一半的矿工算力白耗,奖励打水漂,整个网络陷入短暂的 “混乱状态”。

这已经不是门罗币第一次遭遇类似冲击。早在今年 8 月,Qubic 矿池就曾引发6-9 个区块的重组,当时 Kraken 交易所紧急暂停XMR 存款,并将确认数从 10 个提高到夸张的 720 个(相当于等待约 12 小时)。可仅仅一个月后,攻击不仅卷土重来,规模还扩大了两倍。

二、攻击背后的 “低成本游戏”:为什么是门罗币?

很多人疑惑:为什么攻击者偏偏盯上门罗币?答案藏在 “算力门槛” 和 “隐私特性” 的矛盾里 —— 门罗币为了隐私牺牲了算力分散性,最终让攻击变成了 “低成本可操作” 的事。

1. 51% 攻击的 “简化版”:不一定要 51%,也能搞破坏

传统认知里,PoW 网络的最大威胁是 “51% 攻击”——攻击者控制超 50% 的哈希率,就能随意逆转交易、双花(同一笔钱花两次)。但门罗币的案例证明:哪怕没到 51%,只要算力足够集中,再配合策略,一样能制造深重组。

Qubic矿池的操作堪称 “教科书级”:它的哈希率从 5 月的 2% 飙升至 8 月的 51%,9 月 14 日更是短暂超过阈值。更关键的是,它利用了门罗币的 “有用 PoW”(UPoW)算法 —— 挖矿时同时为 AI 计算服务,相当于 “一份算力赚两份钱”,大幅降低了攻击成本。

据估算,控制门罗币网络的短期算力,只需数百万美元的硬件和电力投入,这对大型矿池来说几乎是 “零花钱”。而这次攻击中,Qubic 甚至没做直接的双花(可能是为了避免激化矛盾),只通过重组展示 “能力”—— 但这种 “威慑”,比实际损失更可怕,因为它证明:门罗币的交易最终性,随时可能被改写。

2. 隐私币的 “天生软肋”:匿名和安全的两难

门罗币的核心卖点是 “绝对匿名”—— 通过环签名、隐秘地址等技术,让交易双方和金额都不可追踪。但这份隐私,也成了它的 “枷锁”:

哈希率低且集中:为了抵抗 ASIC 矿机(避免算力被巨头垄断),门罗币采用 RandomX 算法,只能用 CPU/GPU 挖矿。但这也导致全网哈希率长期徘徊在 2-3 GH/s(仅为比特币的万分之一),且算力高度集中在少数矿池,Qubic 就是目前最大的那一个。

去中心化只是 “假象”:门罗币社区的开发者们大多运行自家矿池,存在潜在的利益冲突,这也导致 “切换到 PoS 共识” 的提议迟迟无法推进 —— 毕竟 PoS 需要 “质押代币”,会动摇矿池的现有利益。

经济价值支撑不足:当前 XMR 市值约 48,685 BTC(排名第 39),日交易量仅 7600 万美元,低流动性不仅让攻击成本低,也让网络难以抵御 “经济攻击”(比如砸盘引发恐慌)。

三、社区分裂与应急方案:门罗币该如何 “破局”?

攻击发生后,门罗币社区的反应堪称 “分裂”:有人认为 Qubic 只是 “实验”,无需过度恐慌;有人则警告 “这是信任崩塌的开始”。而慢雾余弦的评论一针见血:“如果门罗币社区没人认真对待区块重组,这把达摩克利斯之剑就会一直悬着 —— 不一定会双花,但有这个能力,本身就是最大的风险。”

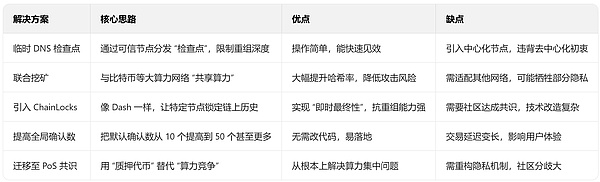

目前社区讨论的应急方案,各有优劣,却都难称 “完美”:

这些方案早在 8 月第一次攻击后就被提及,但直到 9 月的 “18 区块事件”,才真正被提上紧急议程。更具争议的是,Qubic 创始人 Sergey Ivancheglo 在社交平台上暗示 “Monero 会存活,因为 Qubic 想让它存活”—— 这种 “掌控者姿态”,让不少社区成员质疑:这到底是 “实验”,还是 “变相的算力绑架”?

四、对普通人的启示:持有门罗币,该怎么做?

尽管受攻击影响,XMR 价格短期内反而上涨(24 小时涨6.7%,7 天涨 13.3%)—— 市场似乎把这次事件当成了 “低价买入机会”,隐私币的刚需仍在支撑其价值。但长期来看,若不解决算力集中和重组风险,门罗币可能面临交易所下架、商户拒收的危机。

如果你是 XMR 持有者或使用门罗币的商户,当下最该做的三件事:

延长确认等待时间:不要再迷信 “10 个区块确认”,商户建议至少等待20-50 个确认,大额交易甚至可以参考 Kraken 的720 个确认标准;

监控网络状态:通过工具实时查看哈希率分布和重组情况,若发现某矿池算力占比超过 30%,就需提高警惕;

关注社区动态:门罗币的改革方案需要社区投票通过,及时跟踪共识算法变更、检查点机制等进展,避免因信息滞后承担风险。

结语:隐私币的未来,不能只靠 “匿名”

门罗币的 18 区块重组,与其说是 “一次攻击”,不如说是给整个隐私币赛道敲了一记警钟:在 PoW 机制下,“匿名” 和 “安全” 并非天然共存 —— 如果为了隐私而牺牲算力分散性,最终只会让 “安全” 变成空中楼阁。

对整个加密生态来说,这次事件也提醒我们:去中心化不是 “口号”,而是需要算力、社区、经济模型共同支撑的系统工程。门罗币能否挺过这次危机,关键看社区能否放下分歧,快速推进共识改革;而对投资者来说,在追逐 “隐私红利” 时,更要看清:任何缺乏安全底座的资产,再诱人的匿名性,也可能是 “甜蜜的陷阱”。

免责声明:本文所述内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标,理性看待加密货币投资,切勿盲目跟风。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。