原文链接:The Evolution of Web3 Wallet User Experience

在 Web3 领域,钱包不仅是核心基础设施,更是用户进入 Web3 世界、使用各类去中心化服务的 “入口级产品”。

加密钱包的公私钥账户系统,赋予了用户前所未有的资产自主权 —— 无需依赖银行、平台等第三方,即可完全自主控制账户与资产,不存在被他人随意剥夺的风险。这种 “自托管” 特性正是 Web3 的魅力所在,但反过来,它也成为阻碍 Web3 大规模普及(Mass Adoption)的核心藩篱:使用加密钱包不仅操作流程复杂、概念理解门槛更高,“私钥丢失即资产归零” 的风险,更给用户带来了沉重的心理负担。

一个理想的账户系统,本该让用户 “忘掉它的存在”—— 无需纠结技术细节,只需专注于享受其承载的服务。这篇文章不聚焦 Web3 钱包的行业格局或竞争态势,也不穷举所有解决方案(尤其是对大规模普及无实质帮助的方案),而是从用户体验简化的核心视角,梳理 Web3 钱包如何一步步变得更好用,以及未来可能的优化方向。

从 “单链孤立” 到 “多链统一”:HD 钱包的突破

自 2009 年比特币诞生起,早期 Web3 钱包本质上就是 “比特币专属钱包”—— 只需管理比特币一条链、一种资产,结构简单但功能单一。随着以太坊及智能合约生态的崛起,公链格局逐渐多元化,用户开始需要跨链管理资产,“多链钱包” 应运而生。

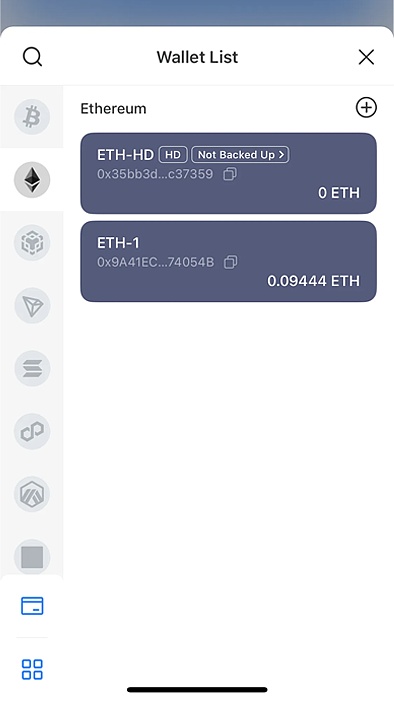

但早期的多链钱包体验仍显繁琐,链与链之间的资产管理相互孤立,界面逻辑更像是 “多个单链钱包的简单堆砌”(如图 1 所示)。

图 1

真正改变这一现状的,是HD 钱包(分层确定性钱包) 的普及。如今我们熟悉的多链钱包(如图 2 所示),核心逻辑正是基于 HD 技术:钱包先生成一个 “母私钥”,再通过确定性算法,由母私钥派生出不同公链的 “子私钥” 及对应地址。用户无需为每条链单独创建账户,只需保管一组助记词(或母私钥),就能管理所有链上资产。

图 2

至此,“链” 的技术层级被彻底抽象,用户真正实现了 “一组助记词,管理多链资产”—— 多链钱包的核心体验痛点被解决。

从 “密码枷锁” 到 “生物验证”:Passkey 的减负

解决了多链管理的繁琐后,钱包的 “身份验证” 环节仍存在优化空间 —— 密码与私钥的绑定逻辑,曾是许多用户的 “噩梦”。

你或许有过这样的经历:注册钱包后未及时备份,设备还能正常使用,但密码忘了 —— 结果不仅钱包无法解锁,连私钥 / 助记词都无法导出备份,相当于 “资产看得见、摸不着”。这背后的逻辑是:钱包创建后,私钥 / 助记词会存储在设备的可信执行环境(TEE) 中,而密码是调取私钥的 “唯一钥匙”—— 没有密码,既无法完成交易签名,也无法查看或备份私钥。

随着手机指纹验证、人脸验证等生物识别技术的普及,由 W3C 与 FIDO 联盟联合制定的 Passkey(通行密钥)标准逐渐落地。Web3 领域的服务商(如 Web3Auth)基于该标准,开发了适配加密钱包的验证方案 —— 用户无需记忆密码,只需通过设备自带的指纹、人脸等生物信息,即可解锁并调用本地私钥。

这一步优化,让用户卸下了 记忆一个不可找回的密码的枷锁,但需注意:生物验证仅解决 “设备内解锁” 的便捷性,无法应对 “设备丢失 / 损坏” 的风险 —— 私钥的备份问题,仍需进一步解决。

从 “助记词焦虑” 到 无私钥钱包

2021 年前后,“无私钥钱包”(或 “抽象钱包”)成为行业热门方向,核心是解决 “助记词备份” 的痛点。当时主要有两类技术方案:合约钱包与 MPC 钱包。

两者的核心逻辑都是 “门限签名”: MPC 将私钥直接拆分为多个分片,合约钱包则将钱包控制权拆分,给到给不同的地址,二者都是多个钥匙共同作用来开一把锁的逻辑。需满足一定数量的“钥匙”共同签名(如 2/3 门限、3/5 门限),才能控制账户。其中,合约钱包的灵活性更高 —— 可为不同“钥匙”设置不同的权限(如设置 “仅恢复、不签名” 的监护人“钥匙”),基于此还衍生出 “社交恢复钱包” 的概念。但合约钱包有一个致命缺陷:它所依赖的 ERC4377 标准仅被以太坊和少数 Layer2 采纳,如果你要实现更多链的合约钱包,你还要做更多的适配工作。也就是说,合约钱包的多链可扩展性较差。

而 MPC 钱包 作为链下技术方案,不依赖特定公链的智能合约,可兼容所有公链,完美与 HD 钱包结合 —— 这也让 MPC 钱包成为最终的胜出者。

MPC 钱包在体验上允许用户把自己掌握的私钥分片加密后备份到网盘,从而让用户摆脱了备份和保管助记词的焦虑。然而,MPC 密钥分片如何分配是个难以平衡的问题。如果用户保管得多,用户体验繁琐,但自托管属性强;如果钱包服务商保管得多,用户体验简单,但自托管属性就削弱了。 目前被广泛采用的 2/2 MPC 分片方案(用户1片,服务商 1片),实际上不能算是完全的自托管。尽管钱包服务商无法控制用户的账户,但如果其停止服务,用户没有任何办法恢复甚至使用自己的账户。2/3 方案(用户2片,服务商 1片)会更好一些,但往往用户需要额外的操作配置和认知负担。

极致简化的尝试:邮箱钱包的局限

为进一步贴近 Web2 用户习惯,行业曾探索过 “邮箱钱包” 方案 —— 核心依托邮箱的DKIM(域名密钥识别邮件)功能:邮箱服务商持有私钥,用户通过邮箱验证(如验证码、邮件确认)即可完成交易签名。

邮箱钱包的优势显而易见:完全符合 Web2 用户 “用邮箱注册 / 登录” 的习惯,无需记忆任何私钥或助记词,用户体验达到极致简化。但它的缺陷也同样致命:用户资产本质上由邮箱服务商托管—— 若服务商作恶、停止服务或停用 DKIM 功能,用户将面临资产无法找回的风险。正是这种 “中心化依赖”,让邮箱钱包始终未能普及。

多因子钱包:灵活但不适合新手

多因子钱包是无私钥钱包的进一步迭代,核心是 “允许用户自定义恢复因子类型及门限规则”,例如:

可将邮箱设为恢复因子,每个邮箱对应 1 片私钥分片;

可将手机号或者 2FA 设置为恢复因子 ,对应的秘钥分片由钱包服务商管理,通过验证后,服务商出示分片;

可将多台设备(手机、电脑、硬件钱包甚至 U 盘)设为恢复因子,通过 Passkey 调用设备内的分片;

可将不同网盘作为独立恢复因子,分散存储私钥分片。

这种设计给了专家用户极大的灵活性 —— 既能通过 “多因子” 提升安全性,也能根据需求调整规则。但它的问题在于增加了新手用户的认知负担:用户需要理解 “因子类型”“门限规则” 等概念,还要定期检查因子安全性、及时调整配置。

因此,多因子设置更适合放在钱包的 “高级选项” 中,供有经验的用户使用 —— 它是优秀的安全方案,但并非面向 Web3 新手的最优解。

全新方案:HSM 备份 + 社交恢复,让「社交恢复」复兴

社交恢复本质上是最贴合人类认知习惯的方案:人类不擅长记忆无规律的字符或复杂因子,但擅长处理人际关系 —— 我们很容易记住几个信任的朋友,也能轻松设计 “朋友间难以串通” 的恢复规则(例如朋友之间互不认识)。

但早期基于合约钱包的社交恢复的痛点在于 “与多链生态不兼容”,直到 Real ID Wallet 提出 “HSM 备份 + 社交恢复” 的融合方案,才为社交恢复的复兴提供了可能。HSM(硬件安全模块)是当前企业级私钥管理的主流方案,交易所、大型加密资管机构普遍用 HSM 存储核心私钥 —— 其优势在于 “物理层面的安全”,私钥存储在专用硬件中,无法被软件窃取或物理拆解获取。

Real ID Wallet 基于 HSM,为每个终端用户提供一组专属的 HSM 硬件设备——Keypod,私钥分片及其提取逻辑被固化在这一组专属 Keypod 设备中。这些 Keypod 以阵列形式托管于多个专业服务商,只有用户才能建立与这些安全硬件的访问通道,包括服务商在内的任何人无法通过软件或物理拆解方式获取设备内存储的内容。这相当于用户将物品存入银行保险箱,而只有用户持有钥匙,连银行也无法开启。

换句话说,Real ID Wallet 通过 Keypod 设备阵列(HSM集群)构建了一个专门用于私钥备份的去中心化物理基础设施网络(DePIN)。每个设备位于不同阵列节点,由不同服务商管理。即使部分节点离线,只要2/3节点正常运行,用户就可以恢复私钥。

更具创新意义的是,Keypod 设备内置的私钥恢复逻辑正是「社交恢复」。

用户可在钱包中设置任意数量的社交恢复人,相关信息将同步至其专属 Keypod 设备;

当用户需要恢复钱包时,需先使用本人的 Real ID 签名发起申请,建立与 Keypod 的安全访问通道;

接着邀请社交恢复成员进行签名,当 Keypod 阵列的设备验证 “签名好友数满足 50%以上门限” 时,即可将私钥恢复至用户的钱包。

用户无需担心 Real ID 私钥丢失—— Real ID 本身具备社交恢复能力,确保“永不丢失”。

Real ID Wallet(@realidnetwork) 推出的“专属HSM备份 + 社交恢复”融合方案,相当于一把“永不丢失的钥匙”加上一个“只有用户能打开的保险箱”。而这些“保险箱”以冗余分片的方式托管于多个广泛受信任的服务商。

这一方案解决了合约钱包 “多链不兼容” 的问题(Keypod 阵列为链下硬件方案,适配所有公链),—— 曾经合约钱包未能实现的社交恢复愿景,或许能在此方案中得以复兴,为新手用户大规模进入 Web3 提供全新入口。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。