作者:danny 来源:X,@agintender

巨鲸如何利用$XPL在Hyperliquid盘前交易的天时地利人和收割高手——即早期持有者通过做空进行套期保值,从而形成“拥挤交易”,并最终被“点火策略”引爆——并非偶然的市场波动,而是一种源于盘前市场结构性缺陷的系统性风险。

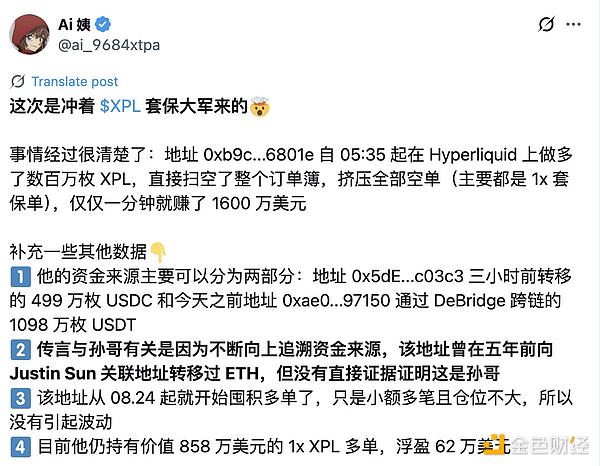

事情要从Ai 姨的推文说起:

本文不评价$XPL事件的来龙去脉,而是想跟大家聊一下“盘前交易市场”的一些结构性和系统性风险点。模式有优势就有劣势,这个事情无关对错高下,本文旨在指出其中的风险点及其产生缘由。

本文不评价$XPL事件的来龙去脉,而是想跟大家聊一下“盘前交易市场”的一些结构性和系统性风险点。模式有优势就有劣势,这个事情无关对错高下,本文旨在指出其中的风险点及其产生缘由。

第一节、一种新范式:盘前交易

盘前交易(更准确地说是“预上线交易”或“Pre-Launch Trading”)的核心是为一种尚未发行或公开流通的代币创造一个合成市场。这并非对现有资产信息的反应,而是对未来资产的纯粹价格发现过程。其交易标的并非代币本身,而是一种期货,有的平台是现货、有的是远期OTC、有的是永续合约。

这种机制上的转变从根本上改变了风险的性质。传统盘前交易的主要风险是流动性不足和波动性加剧,但资产的存在性与基本价值是无可置疑的。而加密货币盘前市场引入了新的风险维度:首先是结算风险或转换风险,即项目方可能永远不会发行代币,导致该市场无法转换为标准现货或永续合约市场,最终可能被暂停或下架。

其次是价格锚定风险,由于没有外部现货市场作为价格参考,市场价格完全由平台内部的买卖行为决定,形成了自我参照的闭环,这使得市场更容易受到操纵。因此,加密货币盘前交易的创新之处在于凭空创造了一个市场,但其代价是构建了一个结构上更为脆弱、风险性质更多元的交易环境。

不是大家不知道这个风险,但是交易所可以获取流量、做市商可以提前做到“价格发现”、项目方/早期投资人可以“对冲风险” —— 在多方获利的前提下,大家都默许这种安排(风险)。

第二节、DEX对冲是蒙着眼在钢丝上耍双刃剑

2.1 理性的对冲者:为何早期持有者做空盘前期货以锁定价值

一个新代币在 TGE 之前,其早期持有者(包括私募投资者、团队成员、空投接收者等)面临一个共同的困境:他们手中持有的是尚未流通、无法交易的代币或代币领取权,但这些未来资产的价值却暴露在巨大的市场不确定性之下。一旦代币上线交易,其价格可能远低于预期,导致纸面财富大幅缩水。

盘前期货市场为这一困境提供了近乎完美的解决方案。通过在盘前市场做空等量的永续合约,持有者可以提前锁定其未来代币的卖出价格。例如,一个预计将收到 10,000 枚代币的空投用户,如果在盘前市场该代币的期货价格为 3 美元,他可以通过做空 10,000 份合约来对冲风险。无论 TGE 时现货价格是多少,他的总收益都将被锁定在约 30,000 美元(忽略交易成本和基差)。这种操作的本质是构建一个delta-neutral 的头寸:其现货多头(持有的待领取空投)的风险被其期货空头(做空的永续合约)所抵消。对于任何理性的风险规避者而言,这都是一个标准且明智的金融操作。

2.2 拥挤交易的形成:当集体对冲创造出集中的脆弱性

当大量市场参与者基于相似的逻辑、在同一时间点、采用相同的策略进行交易时,“拥挤交易”(Crowded Trade)便应运而生。这种风险并非源于资产基本面(外生性风险),而是源于市场参与者行为的高度相关性,是一种内生性风险。

如果你之前看过ALPACA那期,就知道这个操作就是个”市场共识“ ——有市场共识,就有方向;有方向,就有机会;有机会就有博弈。

在盘前市场中,这种拥挤现象是结构性的和可预见的。空投和早期代币分配的性质决定了会有一个庞大、同质化的群体(即代币接收者),他们在同一时间点(TGE 之前)面临完全相同的风险敞口,并拥有完全相同的对冲动机(做空)。与此同时,愿意承担风险、买入这些期货合约的投机者群体则相对较小且分散。这种天然的多空失衡,不可避免地导致了市场在空头方向上的极度拥挤,形成了一个典型的拥挤空头。

拥挤交易的最大危险在于其脆弱性。由于绝大多数人都站在船的同一侧,一旦出现迫使他们平仓的催化剂(例如价格的逆向波动),市场上将缺乏足够的对手方来吸收这些平仓订单。这将引发一场“踩踏式”的“逃离出口”,导致价格出现极端、剧烈的单向运动。对于拥挤的空头头寸而言,这种踩踏表现为一场毁灭性的轧空。这个原本用于风险管理的对冲工具,由于其集体性的使用,反而创造了一个新的、更大的系统性风险点。

2.3 识别失衡:通过数据分析探测拥挤状况

虽然单个交易者无法确切知道有多少人与自己持相同头寸,但通过分析公开的市场数据,可以有效地识别出拥挤交易的迹象。

未平仓合约OI分析:OI 是衡量市场中未平仓衍生品合约总数的关键指标,它反映了流入该市场的资金总量和市场参与度。在盘前市场中,如果 OI 持续、快速地上升,而价格却停滞不前甚至小幅下跌,这是一个强烈的信号,表明大量资金正在涌入空头头寸,形成了看跌共识,即拥挤空头正在形成。

链上数据分析:尽管代币尚未流通,但分析师可以通过区块链浏览器追踪与空投相关的活动。通过分析符合空投条件的钱包数量、代币分配的集中度以及这些钱包的历史行为,可以大致估算出潜在需要对冲的“现货”头寸总量。一次规模巨大且分散的空投,往往预示着更强的对冲需求和更高的拥挤风险。

资金费率与价差:在像 Hyperliquid 这样设有资金费率的平台上,持续为负且不断加深的资金费率是空头占据主导地位的直接证据。在 Aevo 这样的平台,虽然没有资金费率,但持续扩大的买卖价差以及卖盘一侧远大于买盘一侧的订单簿深度,同样可以反映出单边的卖压。

这一系列分析揭示了一个深刻的现象:盘前市场中的“拥挤对冲”并非市场失灵的意外,而是系统设计的必然产物。空投机制创造了一个庞大且动机一致的群体,而盘前市场则为他们提供了完美的对冲工具。个体层面的理性行为(对冲风险)汇聚成了集体层面的非理性状态(一个极度脆弱的拥挤头寸)。这种脆弱性是可预见的,它系统性地将大量寻求避险的交易者集中起来,为那些理解并有能力利用这一结构性缺陷的捕食者,创造了一个完美的猎物池。

轧空/多并不需要理由、叙事、用途,而是当资金达到一定程度的时候,就会吸引鲸鱼和博弈 —— 合约版本的怀璧其罪。

第三节:点火时刻:利用拥挤交易与触发连锁清算

3.1 动量点火:一种捕食性交易策略的机制

动量点火(Momentum Ignition)是一种复杂的、通常由高频交易者或大型交易基金执行的市场操纵策略。其核心目标并非基于基本面分析,而是通过一系列快速、激进的交易,人为地制造出价格的单向动量,旨在触发市场上预设的止损单或强制平仓(清算)线,然后从由此引发的连锁反应中获利。

该策略的执行通常遵循一个精确的“攻击序列”:

探测与铺垫:攻击者首先会通过提交一系列小额、快速的订单来测试市场的流动性深度,并制造出需求正在增长的假象。

激进下单:在确认市场深度不足后,攻击者会在极短的时间内,通过大量的市价买单猛烈冲击订单簿的卖方。这一阶段的目标是迅速、暴力地推高价格。

触发连锁反应:价格的急剧拉升会触及大量拥挤空头头寸的强制清算价格。一旦第一个清算被触发,交易所的风险引擎会自动执行市价买单以平掉该空头头寸,这进一步推高了价格。

收割利润:最初的攻击者,在第一、二阶段已经建立了大量的多头头寸。当连锁清算开始,大量被动的买盘涌入市场时,攻击者便开始反向操作,将自己手中的多头头寸卖给这些被强制平仓的买家,从而在自己一手制造的虚高价格上实现利润。

3.2 完美的猎物:非流动性与拥挤空头如何创造理想的攻击环境

盘前市场为动量点火策略的实施提供了近乎完美的温床。

极低的流动性:如前所述,盘前市场的流动性极其匮乏。这意味着攻击者只需相对较少的资金,就能对价格产生巨大的影响。在流动性充裕的成熟市场中可能耗资巨大的操纵行为,在盘前市场中变得成本低廉且高效。

可预测的清算集群:由于大量对冲者采用相似的入场价格和杠杆率,他们的强制清算价格会密集地分布在市场价格上方的一个狭窄区间内。这形成了一个清晰、可预测的“清算集群”。攻击者非常清楚,他们只需要将价格推高到这个区域,就能引爆整个连锁反应。这与传统市场中的“猎杀止损” 行为逻辑一致,即攻击者专门针对已知的止损单密集区进行攻击。(通过liquidation map)

单边市场结构:拥挤的空头意味着在价格上涨过程中,几乎没有自然的买方力量来吸收攻击者的卖压。价格可以毫不费力地一路上行,直到撞上清算集群这堵“墙”。一旦撞上,被动的清算买盘就成为了推动价格继续上涨的“燃料”。

3.3 瓦解:从定点清除到全面的连锁清算

整个过程是一场精心策划的、分阶段的瓦解。

轧空:动量点火策略引发的初始价格飙升,首先会触发第一批杠杆最高、最脆弱的空头头寸的清算。这些头寸被强制平仓所产生的买盘,进一步推高了价格,形成了典型的轧空行情。

连锁清算:被第一轮轧空推高的价格,现在又达到了第二批、第三批空头头寸的清算线。这形成了一个恶性的正反馈循环:清算导致价格上涨,价格上涨又触发更多的清算。市场进入失控状态,价格在极短时间内垂直拉升,形成图表上常见的、长长的上影线,即所谓的“骗子烛”。

最终结局:对于那些寻求对冲的早期持有者来说,他们的结局是“爆仓”——保证金被耗尽,对冲头寸被强制平仓,蒙受了巨大的资金损失。他们不仅失去了为保护现货价值而设立的“保险”,反而为此付出了惨重的代价。当连锁清算耗尽了所有可供清算的空头头寸,且攻击者完成利润收割后,价格往往会迅速回落至其初始水平,留下一片狼藉。

从更深层次分析,盘前市场中的动量点火策略已超越了简单的市场操纵范畴、或者说它就不是市场操纵,更像是一场资金之间的博弈。

它是一种基于市场微观结构缺陷的结构性套利。攻击者利用的是公开的信息(空投规模)、平台的设计(杠杆机制)和可预测的群体行为(集体对冲),通过计算攻击成本(在低流动性市场推高价格所需资金)和潜在收益(引爆清算集群后的利润),执行了一场近乎确定性的博弈。他们的利润并非来自对资产价值的正确判断,而是来自对市场失灵的精准利用和放大。

知其然,且知其所以然

愿我们始终保持着一颗敬畏市场之心。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。