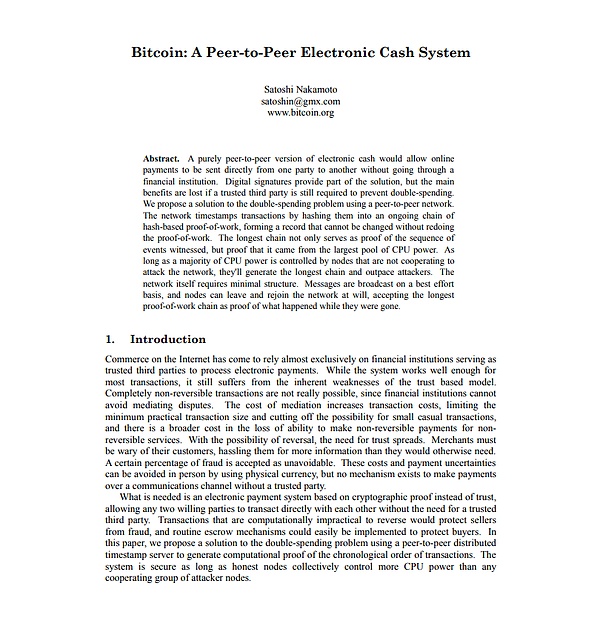

2008年10月31日,一个名为“Satoshi Nakamoto”的神秘人物,在一个名为 Cryptography Mailing List 的密码学邮件列表上,发送了一封仅有数百字的邮件,附上了一份名为《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》的PDF文件。

没有人知道他是谁,也没人想到,这份9页的技术文档,会在接下来的17年间,彻底改变世界的金融秩序。

从那封邮件开始,比特币的故事就此展开。它从一个极客的理想实验,成长为一个全球价值共识体系——一个去中心化的、无国界的、抗审查的数字资产。

而中本聪本人,却在2010年悄然离开互联网,留下了一个无解的谜题:他是一个人,还是一个团队?他究竟是谁?

但也正是这种“匿名的存在”,让比特币在十七年后的今天,依然被视为信任的奇迹。

第一部分:从创世区块到主权资产

2009年1月3日,中本聪挖出了第一个区块——创世区块(Genesis Block),并在其中写下了一句至今仍令人震撼的文字:

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”(《泰晤士报》2009年1月3日:财政大臣即将进行第二轮银行救助。)

这不是随机写下的,而是一种宣言:比特币是对中心化金融体系的回应。

在接下来的十七年中,比特币从无人问津到主流机构争相配置,经历了数次惊心动魄的周期:

2010年: 第一笔现实交易诞生——程序员 Laszlo 用 10,000 BTC 买了两块披萨。当时这10,000枚比特币价值约25美元,而如今其价值已涨至数亿美元,使得这成为有史以来最昂贵的披萨。 为了纪念这一事件,加密货币社区将每年的5月22日定为“比特币披萨日”。

2013年: 比特币首次突破 1,000 美元。

2017年: 比特币突破 10,000 美元,成为全球话题。

2024年: 比特币突破 100,000 美元,美国批准了比特币现货ETF,传统金融正式接纳了这位“叛逆的孩子”。

2025年: 比特币价格在经历数次波动后重新站上高位,突破120,000美元,机构持仓比例超过30%。

这17年,比特币从“反叛的象征”,变成了“数字黄金”,再到如今“宏观资产配置核心”的角色。它不再只是“币圈”的故事,而是全球金融体系数字化的起点。

第二部分:中本聪的隐退与信仰的延续

2010年,中本聪在给另外一位开发者的最后一封邮件中写道:“我已经转向其他事情了。”

之后,他便彻底消失在网络中。没有身份、没有足迹,只留下代码与理念。

然而,这种“隐退”反而让比特币更具神圣性。

中本聪拒绝成为“领袖”,意味着比特币没有神,也不需要神。

它的运行不依赖个人,而依赖于开源协议、共识机制与时间本身。

中本聪的思想核心,是让人类第一次拥有一种不受主权、政治或银行体系控制的货币形式。

他的隐退,也让比特币摆脱了个人崇拜,成为一个真正去中心化的信任体系。

在随后的岁月里,无数项目兴起又衰落,但比特币始终稳固。

它不追求华丽的功能,不追随潮流,而是像黄金一样,以“不可篡改”的底层逻辑维系信任。

这正是中本聪的天才所在:他用最简洁的技术,构筑了最坚固的信仰。

第三部分:十七年后,比特币成为全球信任底层

2025年的今天,比特币已经不仅仅是“加密货币”,它成了一个全球性的信任协议。

国家层面: 萨尔瓦多、阿根廷、黑山等国相继采用比特币作为法定货币或储备资产。

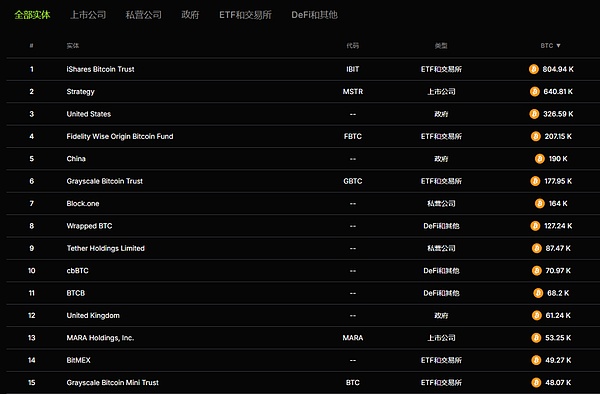

机构层面: 贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)、灰度(Grayscale)等巨头推出现货ETF,让比特币进入退休金、主权基金的组合中;特斯拉、MicroStrategy等公司将比特币纳入资产负债表,视其为抗通胀的储值工具。

生态层面: 闪电网络(Lightning Network)提升支付效率,RWA(现实世界资产)与比特币生态融合,推动资产上链化;

市场层面: 比特币期货、衍生品、托管业务迅速成熟,监管框架逐步完善。

这意味着,比特币已成为跨时代的资产。它不再只是极客的理想,而是人类第一次在没有政府与银行的参与下,建立的全球共识系统。

十七年前,它挑战了银行;

十七年后,它正在被银行采用。

第四部分:价格之外——信任、自由与秩序

过去十七年,比特币的价格起起落落——从几美分到几万美元,再到如今被机构定价为“数字黄金”。

人们常常用价格来衡量比特币的价值,但实际上,但真正比特币不朽的,并不是涨跌,而是它所代表的思想革命:

1. 对“货币垄断”的反抗:在传统金融体系中,货币由央行垄断发行。比特币用去中心化算法打破了这一模式,让货币回归到市场共识。

2. 对“信任成本”的重构:比特币网络以工作量证明(PoW)保障安全,不依赖第三方信任。这意味着:在一个充满不确定的世界里,信任第一次可以通过计算获得。

3. 对“自由”的重新定义:对某些人而言,比特币是一种金融工具;对另一些人而言,它是一种抵抗——抵抗通胀、抵抗审查、抵抗被剥夺财富的命运。

4. 文化上的符号价值:如今的比特币,不仅是投资标的,更是一种精神象征——象征着去中心化、透明与秩序外的秩序。

当世界陷入信用通胀与地缘博弈的漩涡中,比特币这座“数字灯塔”,照亮了另一条通往未来金融的道路。

第五部分:从中本聪到未来——金融的新起点

十七年过去,比特币从一份白皮书,成长为一种全球共识。

它并非完美无缺——网络拥堵、能源消耗、监管争议仍然存在;

但无可否认的是,它改变了人类看待“货币、权力与信任”的方式。

比特币的存在让世界意识到:信任不必依赖权威,价值可以在算法中自我实现。

从金融危机到通胀浪潮,从加密寒冬到主权基金入场,比特币一次次被质疑、又一次次被证明。

它不是泡沫的幻影,而是体系变革的映照。

就像中本聪在白皮书里写下的那样:“电子货币应当基于加密证明,而非信任第三方。”

如今,当我们在2025年回望这段历程,会发现中本聪的选择——隐退、匿名、无领袖——正是比特币能屹立至今的根基。

他没有留下照片、没有墓碑,但他留下的“信任的机器”,正在继续运转。

比特币不是终点,而是起点。它开启了一个新的金融纪元,也提醒着我们:

在这个权力不断集中的时代,真正的自由,或许仍在链上。

来源:金色财经

本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。

本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。